菲茨傑拉德

弗蘭西斯·司各特·菲茨傑拉德于1896年9月24日出生在美國明尼蘇達州聖保羅市一個商人家庭。他在中學時代就對寫作産生了興趣,在普林斯頓大學學習期間也熱衷于為學校的刊物和劇社寫稿,1917年辍學入伍後,更在軍營中開始了長篇小說的創作。1918年,在亞拉巴馬的蒙哥馬利附近駐紮期間,菲茨傑拉德愛上了18歲的南方少女澤爾達·賽爾,對以寫作來獲得成功有了比以往更強烈的渴望。退伍後,他繼續堅持寫作,終于在1920年發表了第一部長篇小說《天堂的這一邊》。

《天堂的這一邊》的出版讓不到24歲的菲茨傑拉德一夜之間成為了美國文壇一顆耀眼的新星。一個星期後,他與澤爾達在紐約結了婚。菲茨傑拉德和澤爾達年輕,迷人,擁有金錢和名望,是一對令人豔羨的金童玉女。他們活躍于紐約的社交界,縱情地享受愛情、年輕的生命以及成功的歡樂,過着夜夜笙歌、觥籌交錯的生活,後來又長年在歐洲居住。但由于講究排場,揮霍無度,他們的生活漸漸捉襟見肘。澤爾達因精神病多次發作被送進精神病院,菲茨傑拉德也染上了酗酒的惡習。1940年12月21日,菲茨傑拉德因為心髒病突發死于洛杉矶,年僅44歲。

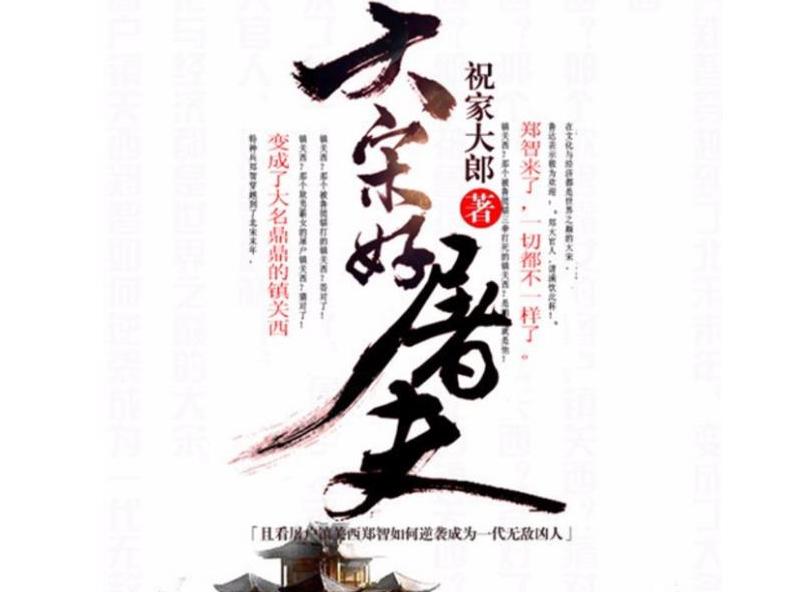

在二十多年的創作生涯中,菲茨傑拉德發表了《了不起的蓋茨比》、《夜色溫柔》和《最後一個巨頭》等長篇小說,以及一百六十多篇短篇小說。其中1925年出版的《了不起的蓋茨比》是菲茨傑拉德寫作生涯的頂點。這部小說人木三分地刻畫了财富和成功掩蓋下的未被滿足的欲望,反映了20年代“美國夢”的破滅,深刻地揭示了角色性格的矛盾和内心的沖突,同時也淋漓盡緻地展現了菲茨傑拉德傑出的才華和寫作技巧。《了不起的蓋茨比》被譽為當代最出色的美國小說之一,确立了菲茨傑拉德在文學史上的地位。

爵士樂時代

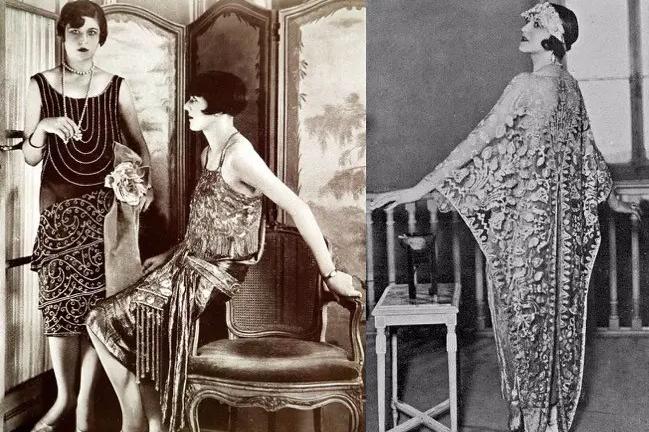

菲茨傑拉德創造力最旺盛的時期是美國曆史上一個特殊的年代。第一次世界大戰結束了(1918),經濟大蕭條(1929)還沒有到來,傳統的清教徒道德已經土崩瓦解,享樂主義開始大行其道。用菲茨傑拉德自己的話來說,“這是一個奇迹的時代,一個藝術的時代,一個揮金如土的時代,也是一個充滿嘲諷的時代。”菲茨傑拉德稱這個時代為“爵士樂時代”(一般指一戰以後,經濟大蕭條以前的約十年的時間),他自己也因此被稱為爵士樂時代的“編年史家”和“桂冠詩人”。

菲茨傑拉德的成功

雖然作家們通常處理的都是自己的所看所思和所想,也就是對自己時代的觀察——即便是曆史體裁的小說,一般也是這種觀察的變相的體現——可是很少有作家像菲茨傑拉德那樣強調自己和所處時代的那種水乳交融的關系。初登文壇的作家習慣于強調自己時代的重要性和獨特性——這并不讓人費解,畢竟人類的數千年的曆史對于他們來說是紙面上的抽象的概念,而他用自己的生活自己的愛戀、痛苦和追憶去塑造的那個時代自然是惟一的由血和肉構成的。如果你再自戀一點再勇敢一點,你難免會像菲茨傑拉德那樣沉浸在時代的幻夢之中不可自拔。

菲茨傑拉德和姗爾達

有一點可以肯定,沒有姗爾達就不會有我們今天所了解的作家菲茨傑拉德,至少他的小說會是另外一個形态。

菲茨傑拉德是一位對時間的流逝極為敏感的作家,和他同時代的美國文學批評家馬爾科姆·考利曾說:“他老想着時間,就像他是在一間擺滿日曆和時鐘的房間裡寫作。”在寫于1931年的《爵士時代的回聲》一文中,菲茨傑拉德準确地将爵士時代界定于1919年的五月示威至1929年10月經濟危機的開始。随後他略帶誇張地将這個時代稱為“這是奇迹的時代、藝術的時代、困厄的時代、諷刺的時代”。

提到菲茨傑拉德就不得不提及他的漂亮的妻子姗爾達·賽瑞。菲茨傑拉德和姗爾達的戀愛——一個北方青年中尉和一個南方窈窕美人的羅曼史——和他們充滿傳奇色彩與流言蜚語的婚姻,已經在菲茨傑拉德好幾部長篇小說以及其他許多短篇小說中用作素材。而姗爾達的長篇小說《救救我華爾茲》顯然也是對他們婚姻生活的描繪。如果說許多作家也會有自己的來自于女人的靈感之源的話,菲茨傑拉德可以說更甚一步——他是在濫用自己的戀愛和婚姻,就像他毫無節制地酗酒一樣,直到這場婚姻被寫作掏空甚至扭曲。

菲茨傑拉德在20年代取得的成功很大程度上是在商業上的,他的前幾部小說銷得不錯,而他的短篇小說也頗受一些流行雜志的歡迎,到二十年代中後期,《星期六晚郵報》為他一篇短篇小說付出的稿酬就有3500美元,這在當年是非常高的數字。但是嚴肅的作家是不屑于在那裡發表小說的,一次,菲茨傑拉德慫恿海明威給《星期六晚郵報》投稿,海明威的反應是:“給它投稿?扯淡。你給他們兩篇吧,就算咱們倆的。”

菲茨傑拉德和1920年代

我們在菲茨傑拉德小說中看到過多少個散發着浪漫氣息的舞會啊,而且往往是某個心事重重的青年在人叢中尋覓他光彩奪目的姑娘。

文學從來就不是空中樓閣裡的物件,它和意識形态的關系向來是複雜地纏繞在一起的,在那個年代左傾的作家是走在時代前列的,像德萊塞、辛克萊·劉易斯、厄普頓·辛克萊、約翰·多斯·帕索斯等作家都擁有廣泛的影響力。菲茨傑拉德一度宣稱自己是社會主義者,而且對于他混迹其中的那個時髦的社交圈始終懷有隐蔽的敵意。但他對他所抨擊的“有閑階級”其實是情緒複雜的,其中混雜着向往、不齒和怨恨,這種暧昧的态度當然不會為當時那些“旗幟鮮明”的左翼作家們所接受,但是他的小說最終卻受惠于這種暧昧,他對自己身在其中的那個階層的批判因而顯得更為豐滿和有說服力。

菲茨傑拉德和他的小說他有着卓越的詩人才會有的那種抽象能力,這使他的小說就算是記載個人化的生活和較窄的生活場景時,仍然能讓你明确地意識到這是一部“史詩”。

如果我們能給予題材應有的重視的話,可能菲茨傑拉德還算不上是一位大作家,但是他自有其過人之處,那就是他的小說中經常流露出的濃郁的詩人和夢想家的氣質和風格。作為小說家,他最為傾心的作家卻是英國浪漫主義詩人濟慈。他把自己和濟慈劃歸同一種類型:“成熟得早的才華往往是屬于詩人類型的,我自己基本上就是如此。”

菲茨傑拉德最重要的小說《了不起的蓋茨比》篇幅并不長,譯成中文之後隻有12萬字,可是由于菲茨傑拉德出衆的抽象能力,這部小說所承載的意義遠遠超出了通常這麼長的篇幅所能承載的。它幾乎成為一個時代的寓言——甚至一個有關美國夢的寓言。這部小說結尾部分給我留下很深的印象,而且有同感的人顯然不在少數,數部美國文學史都便利地将它當做對那個時代文學描述的總結,它成功地将一部表面上看起來不無感傷情緒的愛情小說提升到廣義的詩的高度。

《了不起的蓋茨比》被評價為“名留文學史的傑作”,被美國高中選為必讀書目,每年的銷量達到數十萬冊,這些,都是菲茨傑拉德的身後事了。他生前很長一段時間,被視為“過氣的流行作家”,站在時代的聚光燈之外,有嚴重的酒精依賴症,幾乎被當時已經發瘋了的澤爾達的治療費用和養育獨生女兒的費用所壓垮。