地理環境

地理位置

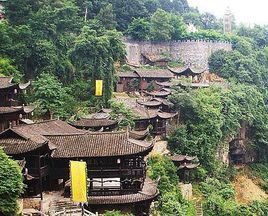

紫荊關位于河北省易縣西北45公裡處,因關城居于紫荊嶺上而得名。關東依萬仞山,西據犀牛山,拒馬河寬闊的河床橫列于長城之北,其形勢極為險要。位于易縣城西45公裡的紫荊關上,南面以十八盤為險阻,北面近以浮圖隘口門戶,遠以宣化、大同為蕃籬,一關雄踞中間,群險翼庇于外,峰疊巒矗,如屏如障,為長城内三關重鎮之一。紫荊關是長城千百座雄關險隘中曆史最悠久的幾座之一,在中國古代戰争史上有着重要的地位。

1996年被國務院公布為全國重點文物保護單位。

紫荊關地理位置顯要,關城建在依山傍水,兩峰對峙的廣闊盆地内,四周形成天然屏障,是京西内長城上一處重要關隘。它位于居庸關、倒馬關之間,與居庸、倒馬合稱“内三關”。紫荊關是進入太行的要口之一,是“太行八徑”的第七徑,稱為“蒲陰徑”。

氣候特點

紫荊關地處北緯N39°25′37.49″東經E115°10′13.56″的華北平原北部,屬溫帶半濕潤氣候區,氣候特點:冬季寒冷幹燥,夏季炎熱多雨。冬季比較長,4.5~5個月,一月份平均最低氣溫-20~-30℃;春季風最大,大風日數多;夏季不短,2~3個月,7月平均氣溫26~28℃,平均最高氣溫30~32℃。

溯源

漢時稱上谷關,東漢名五阮關,又有蒲陰徑、子莊關之稱,屬太行八陉之第七陉,宋、金時名金坡關,後因山上多紫荊樹易名紫荊關。

紫荊關始建于戰國時期,漢時為土石夯築,後曆經各代擴建,修葺,到明洪武初年,則改用石條作基礎,以磚砌面封頂,并用石灰碎石灌注。自明成祖遷都北平(北京)後,更大興土木,修城建關。在正統、景泰、弘治、嘉靖、萬曆、崇祯年間,都曾改築、擴建關城,增設城堡、隘口,開鑿盤山道等,使紫荊關形成了一個較完備的防禦體系。《畿輔通志》稱:“控扼西山之險,為燕京上遊路,通宣府、大同。山谷崎岖,易于戍守。”有“一夫當關,萬夫莫開”之險。

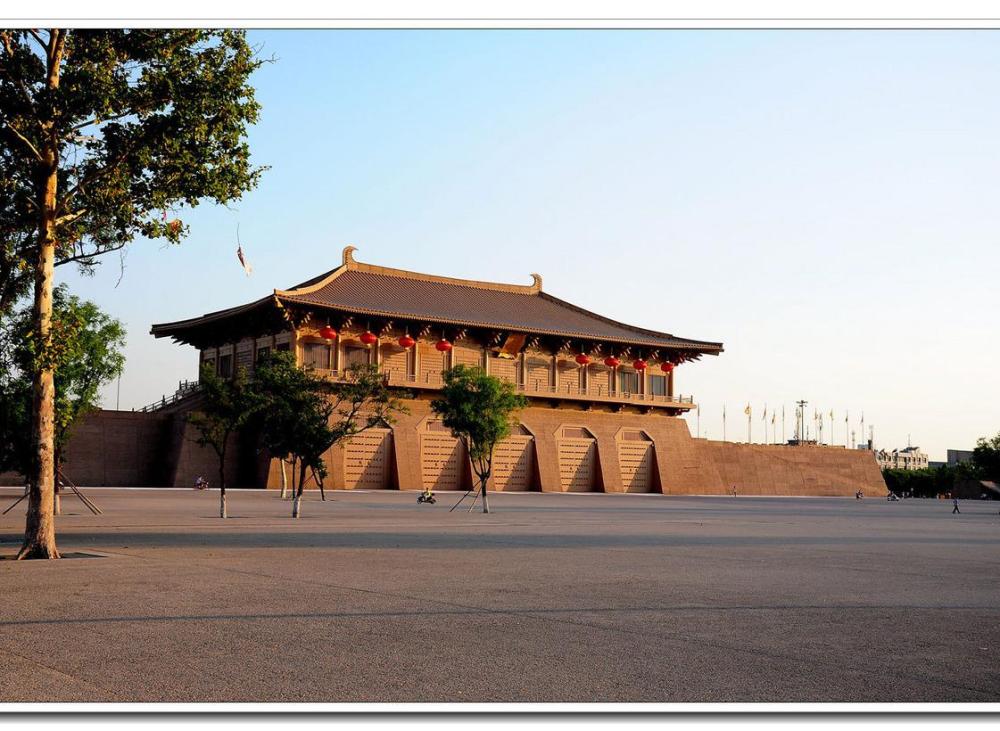

金元以來皆名紫荊關。明初進行大規模改築和新建,是内長城的重要關口之一,位于居庸、倒馬二關之間,與二關号稱内三關。現存多為明代建築。原關有

4門,以南北二門為交通要道。北門有“紫荊關”、“河山帶砺”,南門有“紫塞金城”匾額,皆明萬曆年書、刻。關城東西南三側外有牆,北牆下臨拒馬河,依山面水,形勢險要,為軍事要地。其北城門、北城牆均以大塊料石壘砌,建築水平高超,為中國同類建築中罕見。

因其地勢險要,自古以來都是華北平原的重要門戶之一,數兵家必争之地。有古人描述為證:“南阻盤道之峻,北負拒馬之淵,近似浮圖為門戶,遠以宣大為藩籬。一關雄距于中,群險疵于外,規模壯麗,屹然為畿輔保障。”

曆史上紫荊關曾發生的戰争達140多次,其中最為著名的是金貞祐元年(公元1213年)成吉思汗攻居庸關不克,分兵紫荊關擊敗金兵,又從内夾攻居庸關得手。明正統十四年(公元1449年)土木之變後,蒙古瓦剌部攻破紫荊關進逼北京。

建築

特點

紫荊關漢朝時為土石夯築,後曆經各代擴建,修葺,到明洪武初年,則改用石條作基礎,以磚砌面封頂,并用石灰碎石灌注。

從内地通向紫荊關的第一道關門,門額上嵌石匾一方,橫書"紫荊關"三字。關門内是通向關城的十八盤。盤道頂端是南天門,經南天門至奇峰嶺山頂。門券上嵌着"畿輔第一雄關"的石匾,進了南天門是二重門,再内是三重門,又稱南門。北門有甕城,南天門西側,有從内城通向黃土嶺的關門一座。紫荊關主城分東西兩部分東城設文武衙門,西城為屯兵之所。

景觀

門前有營房、廟宇各一座。這些建築雖已塌毀,但遺址尚清晰可辨。石匾亦在民間妥存。關門内是通向關城的十八盤。全程10公裡,縱深2.5公裡餘,均系羊腸路。明嘉靖十二年(公元1533年),荊坡道人在重修紫荊關盤道記中雲:"南有石徑十八(盤),由底升巅,崎岖若羊腸之險,東倚于岩旁,後天之畔,西臨乎洞壑,蟠地之絕崖。然則南城兩都,北極邊陲,遷客騷人多遊于此。我朝所以設關,憑此險……。"可見,古十八盤既是内地聯系北方各族人民的必經之路,又是抵禦外族南犯的自然天險。盤道頂端是南天門,亦建在兩山間的峽谷中。城牆東起萬仞之巅,經南天門至奇峰嶺山頂。門券上嵌着"畿輔第一雄關"的石匾。門之東壁上鑲嵌石碑兩塊;一為荊坡道人所作"重修紫荊關盤道記";二為明參将韓光所作的七律詩。門外西坡上還有清康熙禦筆"天子閱武處"碑碣一通。進了南天門是二重門,兩側有八字牆向左右伸展。

再内是三重門,又稱南門,但坐東朝南,券上嵌有"紫塞金城"四字。上款題"萬曆十七年歲次乙醜孟秋吉量立",下款為"欽差分守紫荊關參将韓光"。北門有甕城,裡面券上有"表裡山河"匾額。北門面東,門額題字共兩層,上層題"河山帶砺",上款為"萬曆丁亥夏",下款為"聊城傅光宅書",下層題"紫荊關"。南天門西側,有從内城通向黃土嶺的關門一座,面南額題"陽和門"。紫荊關主城分東西兩部分,中間以牆相隔,東城設文武衙門,西城為屯兵之所。關城東、西、南、牆外有牆,形成環抱于主城外的三座小城池。陽和門外有黃土嶺城。拒馬河北岸有小新城,與主城之西城隔河相望,有鐵索相連,為關城的前哨。紫荊關的關牆總長18160.5米,共有城門9座、水門4座、戰台19處。雄關壯麗,地勢險要。古代文人描述這裡是"萬裡蜿蜒壁,千峰擁塞門。風雄秦上谷,氣壓趙樓煩。"的"紫塞金城"。紫荊關曆史悠久,文物古迹較多。古代軍用水井、碾盤,仍保存完好;古棧道至今清晰可辨;古印鑒、古貨币、古代服裝飾品等都多次發現。

底蘊

紫荊關素有"畿南第一雄關"之稱,曾經曆大小戰争130多次。明成祖遷都北京後,居庸關作為北京的北大門,是抵禦來自北方異族入侵的重要屏障。但曆史證明,紫荊關在捍衛京城上處于居庸關不可替代的戰略地位。明将于謙曾說:"險有輕重,則守有緩急,居庸、紫荊并為畿輔咽喉,論者嘗先居庸、而後紫荊,不知寇窺居庸其得入者十之三,寇窺紫荊其得入者十之七。"明、清之際的思想家顧炎武(亭林先生)在《天下郡國利病書》中說得更明白:"居庸則吾之背也,紫荊則吾之喉也,猝有急則扼吾之喉而附吾之背。"曆史上的許多戰例,說明這個論斷是正确的。

東漢建武二十一年(公元45年),烏恒入犯中原,漢朝曾派伏波将軍馬援出紫荊關,乘敵不備予以進襲。南宋嘉定二年(公元1209年),元太祖成吉思汗攻打居庸關,因金兵憑險據守,久攻不下,它抽出兵力南下,一舉攻下紫荊關,在易縣境内的五回嶺大敗金兵,然後攻取涿、易二州,又由長城内側向外反攻居庸關,内外夾擊,居庸關被攻破。紫荊關在捍衛京城上舉足輕重的戰略地位,由此可見一斑。這樣的戰略還可舉出若幹。清康熙皇帝兩次駐跸紫荊關,題有"天子閱武"石碑。"河山帶砺"和"紫塞金城"兩座城門及大部分城牆保存較好。

到了抗日戰争時期,紫荊關一帶也是我軍抗擊敵軍的戰場。平型關大捷之後,我一一五師主力未及休整,又主動參加忻口戰役,經過二十八天的戰鬥,一舉收複了包括紫荊關在内的大片敵占區。1939年11月初,日軍對我晉察冀抗日根據地發動冬季大"掃蕩",妄圖尋殲我主力。我晉察冀軍區所屬部隊和一二口師特務困在紫荊關附近的黃上嶺戰鬥中,以機動的伏擊,将從北面進攻的日軍總指揮阿部中将及其部下九百餘人全部擊斃。1941年8月15日,日軍又集中十三萬大軍,分十三路向我晉察冀解放區進攻。在這次艱苦的反"掃蕩"鬥争中,可歌可泣的狼牙山五壯士的英雄事迹,就發生在雄峙千古的紫荊關,是目睹中華兒女愛國主義崇高氣節的見證。

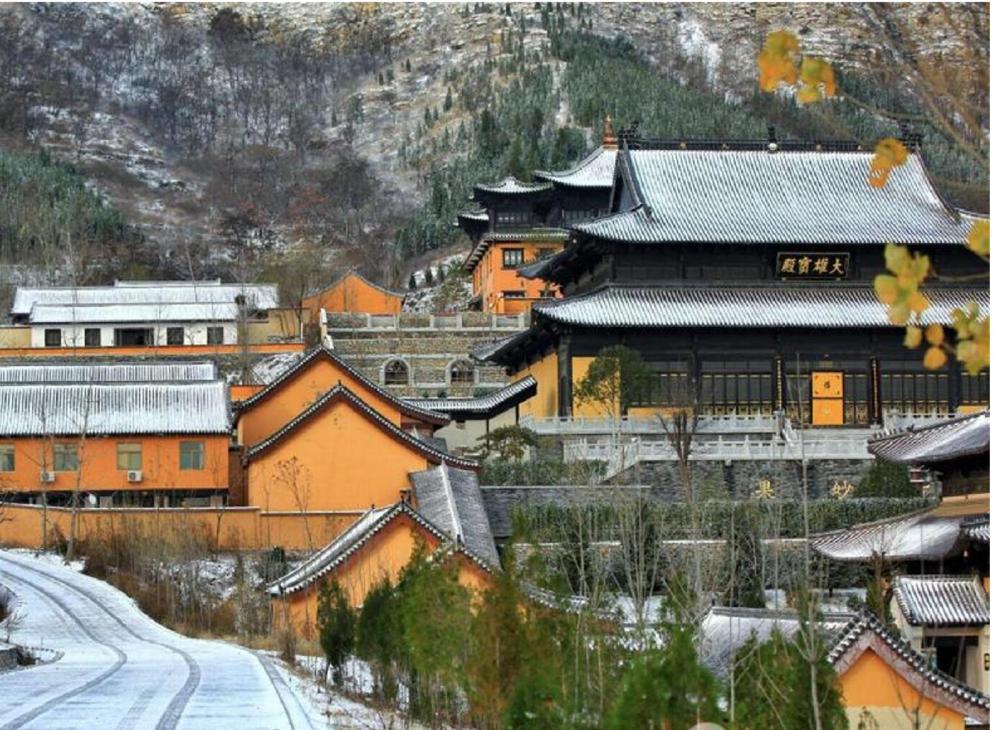

另外,在關城東12公裡處有天台山景區,道路為鄉間水泥硬化路面。景區面積4平方公裡,海拔880米,夏季平均氣溫28℃,比平原地區低5℃左右,植被複蓋率98%。1842年,美國和德國的牧師、大夫、修女在此建造了别墅,因此人們習慣稱之為外國山。仍有美、德牧師居住過的遺址、水井等。這裡有原始森林,古樹參天,四季均可遊覽。景區開設了15家農家旅館,可以舉辦篝火晚會、燒烤、跑馬等項目,有天台山小劇團與遊客進行聯誼活動。

三道關門

第一道門

紫荊關的第一道關門,建在今坡下村的峽谷中。邊牆自關門向西兩翼伸展,直達兩山峰頂。門額上嵌石匾一方,橫書"紫荊關"三字。門前有營房、廟宇各一座。

第二道門

門券上嵌着"畿輔第一雄關"的石匾。門之東壁上鑲嵌石碑兩塊;一為荊坡道人所作"重修紫荊關盤道記";二為明參将韓光所作的七律詩。門外西坡上還有清康熙禦筆"天子閱武處"碑碣一通。進了南天門是二重門,兩側有八字牆向左右伸展。

第三道門

再内是三重門,又稱南門,但坐東朝南,券上嵌有"紫塞金城"四字。上款題"萬曆十七年歲次乙醜孟秋吉量立",下款為"欽差分守紫荊關參将韓光"。北門有甕城,裡面券紫荊關遺址(12張)上有"表裡山河"匾額。北門面東,門額題字共兩層,上層題"河山帶砺",上款為"萬曆丁亥夏",下款為"聊城傅光宅書",下層題"紫荊關"。南天門西側,有從内城通向黃土嶺的關門一座,面南額題"陽和門"。古代文人描述這裡是"萬裡蜿蜒壁,千峰擁塞門。風雄秦上谷,氣壓趙樓煩"的"紫塞金城"。

附錄

旅遊

易縣旅遊勝地衆多,特别是清西陵被列為世界文化遺産之後,吸引了更多的遊人,紫荊關險中蘊秀的古塞風光,渾厚的文物、軍事曆史底蘊,必将随清西陵一起成為易縣一處新的旅遊勝地。

交通

易縣縣城每天有10次以上的班車到達景區。北京、天津、保定、大同方向的遊客沿112國道直達紫荊關。北京西站開出的6095次列車經停紫荊關站。

相關景點

清西陵;直隸總督署博物館;白洋澱;滿城漢墓;涞源風光;開元寺塔;狼牙山;古蓮花池;涿州;野三坡;冉莊地道站遺址;大慈閣;聚龍洞;定州貢院;白石山國家地質公園;涿州雙塔;漢中山王墓;鳴霜樓;龍潭景區;腰山王氏莊園;阜平天生橋國家地質公園;北嶽廟;石佛國家森林公園;戰國城;天生橋;抱陽山;大龍門城堡;開善寺;清真西寺;燕下都古城;三義宮;光園;昌利農業旅遊示範園;曲陽橋鄉;淮軍公所;永福寺;龍潭湖自然風景區;天橋瀑布群;白石山仙人峪;龍門天關;競秀公園;留法勤工儉學紀念館;藥王廟;義慈惠石柱;白求恩柯棣華紀念館;倒馬關。

水庫潰壩

2012年7月24日,有微博用戶發布消息稱,河北紫荊關水庫崩塌,會途徑十渡,張坊等地,家住距馬河沿途的村落趕緊迅速撤離,早做準備。著名編劇甯财神等微博名人随即轉發了該消息。随後,網絡新聞聯播記者從北京市水務局獲悉,截止2012年7月24日晚22時30分,北京市防汛辦沒有收到任何河北紫荊關洩洪的預警通知,經值班人員與河北省防汛辦緊急溝通證實,拒馬河上遊沒有水庫,更不存在所謂的“紫荊關水庫洩洪”一事,此消息不實。