學校介紹

卡爾斯魯厄理工學院(德語:Karlsruher Institut für Technologie,縮寫為KIT)是一所在自然科學和工程技術領域國際領先的教育和科研機構,由原卡爾斯魯厄大學和原卡爾斯魯厄研究中心合并而成,所以其既是一所德國頂尖理工科大學,也是一所國家級的大型研究中心,擁有約25000名學生以及約9500名雇員,年度預算8.44億歐元。因其在教學和科研方面的突出表現和卓越的創新精神,KIT于2006年被德國科研聯合會(DFG)評為首批三所德國精英大學(Elite-Uni)之一,另外兩所為慕尼黑大學(LMU)和慕尼黑工業大學(TUM),這不僅是德國高校的至高榮譽,還意味着更多的政府資金支持。原卡爾斯魯厄大學創建于1825年,是德國曆史最悠久的理工大學,是繼巴黎綜合理工學院(1794年)、捷克技術大學(1806年)和維也納技術大學(1815年)之後的歐洲第四所理工大學。2003年歐盟大學科研影響力排名位居德國第2位,歐洲第6位。原卡爾斯魯厄研究中心創建于1953年,前身是德國的核物理研究中心,随着德國退出核能的步伐,如今的科研領域主要集中在核子物理、納米技術、微系統、氣候、環境、新能源等方面,屬于國家級的大型研究中心,隸屬于德國亥姆霍茲聯合會旗下,擁有雇員3800人。

學校曆史

原卡爾斯魯厄大學曆史

卡爾斯魯厄大學創建時是一所綜合理工大學校(Polytechnikum),是由巴登的路德維希大公爵于1825年10月7日,參考巴黎綜合理工大學校(École Polytechnique)的樣式創建而成。

1865年,弗裡德裡希一世大公爵将綜合理工大學校升級為理工大學,1902年起大學另名Fridericiana。

1888年,海因裡希·魯道夫·赫茲在赫茲講演廳證明了電磁波的存在,現在赫茲演講仍然存在并被使用。

1900年,擁有了博士學位授予權。

1904年,成為德國第一所錄取女性就讀正規學業的大學。

1967年,根據巴登符騰堡州法律,更名為Universität Karlsruhe(TH)“卡爾斯魯厄大學”,根據州議會的建議,在校名後保留(TH)的附加字樣,以此強調自己理工大學的身份,所以其也稱為“卡爾斯魯厄工業大學”。TH即Technische Hochschule(工學院)的縮寫,這在德國大學中是獨一無二的。

1969年,德國第一所培養計算機專業碩士生的大學。

1972年,成立德國第一個計算機系。

為了強調在科研領域的優勢,2005年7月起在校名中增加“研究型大學”(Forschungsuniversität)的附加字樣。

2006年4月11日,卡爾斯魯厄大學與卡爾斯魯厄科研中心(Forschungszentrum Karlsruhe)簽訂合同,成立卡爾斯魯厄理工學院(Karlsruher Instituts für Technologie / Karlsruhe Institute of Technology(KIT))。

原卡爾斯魯厄研究中心曆史

卡爾斯魯厄研究中心1956年作為反應堆運營公司被建立,随後更名為卡爾斯魯厄核研究中心。最初的研究領域集中在核能的研究,德國的核反應堆Forschungsreaktor 2和der Brutreaktor-Prototyp KNK在這裡被建造并運營。伴随着德國退出核能的步伐,研究中心成為集合成科技,環境科學,能源以及物理學基礎研究為主要任務的綜合研究中心。從此更名為卡爾斯魯厄研究中心,2002年歸屬于亥姆霍茲聯合會旗下。

2004年1月,聯邦精英倡議計劃啟動,主管研究的卡爾斯魯厄大學副校長迪特萊夫·呂有了這樣一個想法,兩家機構距離很近,并且在設施配備上極為相似,可以合并在一起,同時通過精英倡議計劃每年可以額外得到最多五千萬歐元的資助。

2005年7月關于卡爾斯魯厄大學和亥姆霍茲聯合會旗下的卡爾斯魯厄研究中心合并的基本材料被送往聯邦改革委員會,其後開始了參與精英倡議計劃的準備,上交計劃書的截至日期是2005年9月30日,在這份計劃書裡遠期計劃卡爾斯魯厄理工學院(KIT) 成為兩家機構的目标。在2006年1月卡爾斯魯大學向德意志研究協會DFG和和科學理事會提交完整的精英倡議計劃報告。在這份報告裡還包括對就近的弗勞恩霍夫協會的ISI和IITB研究所的合并,但是由于太過複雜對這兩個研究所的合并被否決。

KIT建立

在2006年4月11日,關于建立卡爾斯魯厄理工學院(Karlsruher Instituts für Technologie / Karlsruhe Institute of Technology (KIT))的合同由卡爾斯魯厄大學的黑普勒Horst Hippler和埃斯特曼 Dieter Ertman以及卡爾斯魯厄研究中心的珀普Manfred Popp和雷托Sigurd Lettow簽署。

2006年4月25日,關于KIT的新聞發布會召開。自2006年7月1日起,兩個機構在共同的信紙上使用KIT标記。雙方研究所的合作開始于2006年7月1日。

2006年10月13日,第一批德國精英大學結果公布,卡爾斯魯厄理工學院(KIT),慕尼黑大學(LMU)以及慕尼黑工業大學(TUM)這三所高校勝出,這不僅是德國高校的至高榮譽,還意味着更多的政府資金支持。。

一份屬于内部協議的KIT成立合同最終在2007年12月13日被簽署,在這份文件裡兩個機構有義務繼續推動這份合并計劃,直到兩個機構的完全合并,2008年2月相關的慶祝活動在卡爾斯魯厄的會議中心舉行,聯邦及州的教育部長也出席了此次慶祝活動。

2009年7月8日,巴登符騰堡州州議會通過了KIT合并法案。

2009年10月1日,合并法案正式生效,KIT成為了一個法律實體,既是一所大學同時又是一所亥姆霍茲聯合會旗下的大型研究機構。

大學理念

“教學(Lehre),科研(Forschung),革新(Innovation)”是卡爾斯魯厄理工學院的理念。

學院設置

卡爾斯魯厄理工學院擁有11個院系,43個專業。

Architektur -建築學院

Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften -土木工程、地質與環境科學學院

Chemie und Biowissenschaften -化學與生命科學系學院

Chemieingenieurwesen und Verfahrenstechnik -化學工程與工藝學院

Elektrotechnik und Informationstechnik -電子與信息工程學院

Geistes- und Sozialwissenschaften -人文與社會學院

Informatik -計算機學院

Maschinenbau -機械學院

Mathematik -數學學院

Physik -物理學院

Wirtschaftswissenschaften -經濟學院

研究機構

卡爾斯魯厄理工學院的研究工作由多個大型的研究項目組織完成:

KIT中心

KIT研究中心主要研究那些對社會存在及發展有重大意義的課題,KIT研究中心也因在科學方法、戰略目标和任務的設置以及長遠的眼光而顯得與衆不同,該中心也是KIT最大的研究單位。目前全中心已經擁有以下子研究中心:

1、KIT能源研究中心

擁有1100名工作人員的KIT能源研究中心是歐洲最大的能源研究中心之一,其結合了工業、家庭、服務業及移動等領域的基礎和應用研究。技術、自然科學、經濟、人文社會科學以及法學等不同學科在KIT研究中心融合成為了整體能源流動的研究。該研究包含了革新能源技術的社會性的一面。

KIT能源研究中心的研究主要由7個課題組成:

Energieumwandlung-能源轉換

Erneuerbare Energien-可再生能源

Erneuerbare Energien-能源存儲及分布

Effiziente Energienutzung-能源有效利用

Fusionstechnologie-聚變技術

Kernenergie und Sicherheit-核能及安全

Energiesystemanalyse能源系統分析

2、KIT材料、結構及功能研究中心

已建成KIT微納米研究中心和KIT光學研究中心,其他中心仍在建。

微納米研究中心

随着KIT微納米中心的建成為成為一所歐洲的微系統及納米技術領域的卓越研究中心創造了條件,該中心通過基礎理論研究開創了在納米技術和微觀系統工程學的知識基礎。

KIT微納米究中心的研究主要由7個課題組成:

Nano- und Mikrofertigung-納米及微米加工

Elektronische Eigenschaften-電子性能

Molekulare Bausteine-分子材料

Nanoskalige Materialien-納米材料

Systeme-系統

Photonik-光電子學

Nanobiologie-納米生物學

Nanocharakterisierung-納米表征

光學研究中心

随着技術多樣性和當前研究領域及新興領域的發展,光學及光電子學成為了21世紀的關鍵技術,在大量的産品生産中光學技術是必不可少的。最具意義的是,随着和光學相關的領域如:能源技術、信息交流技術、檢測技術、醫學技術、放映顯示技術及照明技術的進步,其在經濟方面的重要性在逐步增長,同樣在未來也赢得了重要的地位。目前從基礎研究到産品的實際應用所需的實際是很短的。

KIT光學研究中心的研究主要由8個課題組成:

Modeling and Simulation-建模及仿真

Photonic Materials and Devices-光子材料及設備

Advanced Spectroscopy-先進光譜分析

Biomedical Photonics-生物醫學光子學

Optical Systems-光學系統

Solar Energy-太陽能

Optical Signal and Image Processing-光學信号及圖像處理

X-ray Optics-X射線

3、KIT基本粒子及天體粒子研究中心

KIT基本粒子及天體粒子研究中心(KCETA)通過理論和實驗以及國際間的大型合作項目來開展關于宇宙發展、組成及影響作用的研究。研究工作從天文學、天體物理、粒子物理和宇宙哲學等層面展開。

該中心的研究主要由8個課題組成:

Kosmische Strahlung-宇宙射線

Dunkle Materie-暗物質

Quantenfeldtheorie-量子場理論

Experimentelle Kolliderphysik-實驗碰撞物理

Theoretische Kolliderphysik-理論碰撞物理

Flavourphysik-味粒子物理

Neutrinophysik-中微子物理

Computergestützte Physik-借助計算機的物理學

Technologieentwicklungen-技術發展

4、KIT氣候及環境研究中心

氣候和環境的改變、人口發展、技術及經濟發展對空氣、水和食物帶來巨大影響,這些都是極具挑戰性的研究。

該中心的研究主要由8個課題組成:

Atmosphäre und Klima-大氣與氣候

Wasser-水

Georessourcen-地理資源

Ökosysteme-生态系統

Urbane Systeme und Stoffstrommanagement-城建系統和物流管理

Naturgefahren und Risikomanagement-自然災害和風險管理

5、KIT信息系統技術研究中心

該研究中心研究和發展複雜自适應的技術系統,以安全有效地同信息連接。這些信息涵蓋從算法、軟件工程、科學計算、安全交流系統及大數據技術到直觀的人機交互界面、以人為核心的機器人和自動化以及醫學技術。

此研究中心跨專業領域彙集了來自計算機科學、經濟學、電氣和信息技術、機械工程以及社會學的專業知識。該中心在國家及國際層面上成為了KIT同研究和産業合作夥伴在技術革新轉讓的一個優先推進目标。

該中心的研究主要由10個課題組成:

Maschinelle Intelligenz-機器智能

Algorithmen und Softwaretechnik-算法和軟件技術

Cyber-physische Systeme-網絡物理系統

Robotik und Automation-機器人及自動化技術

Anthropomatik und Medizintechnik-人體機械學和醫學技術

Sicherheit und Zuverlässigkeit-安全和可靠性技術

Hochleistungsrechnen und Big Data-高性能計算及大數據

Kommunikationstechnologien und Teratronik-通信技術和光電一體化

Web Science und Service Engineering-網絡科學和服務工程

Rechnerarchitektur-計算機體系結構

6、KIT車輛研究中心

該中心的研究主要由6個課題組成:

Antriebssysteme-驅動系統

Speichersysteme-存儲系統

Chassis und Body-底盤和車身研究

Aufbau- und Manipulationssysteme-結構和操作系統

Fahrzeug-, Verkehrsführung und Logistik-車輛、交通管理及物流研究

Infrastruktur und Gesellschaft-基礎設施和社會研究

7、KIT人力與技術研究中心

該中心的研究主要由6個課題組成:

Arbeit und Technik-工作與技術研究

Gesundheit und Technik-健康與技術研究

Kultur und Technik-文化與技術研究

Umwelt und Technik-環境與技術研究

Wirtschaft und Technik-經濟與技術研究

Wissen und Technik-科學知識與技術研究

熱過程工程研究所

卡爾斯魯厄理工學院(KIT)熱過程工程研究所

亥姆霍茲會

氣流氣化爐

氣流氣化爐

1、能源研究

能源效率,材料和資源-能源供應的轉換

可再生能源-面向未來的能源供應

存儲和網絡基礎架構-可再生能源時代

科技,創新,社會-轉型進程和能源系統的分析

核廢料管理及安全和輻射研究-德國廢除核電的預研

核聚變-作為長期選擇

2、地球與環境研究

大氣與氣候

3、關鍵技術研究

超級計算機和大數據

科學和納米系統技術

技術醫學生物界面

科技創新與社會

4、物質研究

物質和宇宙

從物質到材料科學和生命

物質和技術

中心設施

KIT圖書館

兩座分别位于卡爾斯魯厄理工學院北校區及南校區的中心圖書館共擁有超過200萬冊紙質或電子版的涉及多領域及跨學科的書籍、研究報告及刊物,以便快速地滿足學院24000名學生及7000名學者研究和教學上的需求。

KIT圖書館的藏書多屬于自然科學及工程技術領域,大部分的書籍可以24小時通過圖書館的自助借還書系統進行借閱,并可以将藏書中沒有的書籍添加到意願單中,以便後續書籍的補充。兩座中心圖書館能提供超過1300個可連接網絡,硬件先進的用于學習工作的座位(其中南校區圖書館提供超過1000個座位)。

自2006年起成為24小時全自動圖書館,因此即便是深夜依然能看到徹夜奮戰的同學,這是KIT一道美麗的風景線。此外除KIT中心圖書館,各院系以及研究所也擁有自己的圖書館。

SCC

Steinbuch計算中心(SCC)是由原卡爾斯魯厄大學計算中心及卡爾斯魯厄研究中心計算中心合并而成。Steinbuch計算中心已并入聯邦研究網以及州研究網,同時也服務于KIT校園内部的基礎設施。計算中心安裝有5台高性能計算機,分别是:

-KIT-高性能計算機HP XC3000

-國家超級計算機HP XC4000

-多個機構聯合完成的InstitutsCluster

-向量并行計算機NEC SX-8R

-向量并行計算機NEC SX-9

合作院校

美國:

Pennsylvania State University (PSU)-賓夕法尼亞州立大學

University of Kansas (KU), Lawrence Campus-堪薩斯大學勞倫斯校區

University of Georgia (UGA)-佐治亞大學

University of Tennessee, Knoxville (UTK)-田納西大學諾克斯維爾

Purdue University-普渡大學

中國:

Tsinghua University-清華大學

National Tsing Hua University-國立清華大學

Shanghai Jiao Tong University-上海交通大學

Beijing Institute of Technology-北京理工大學

Tongji University-同濟大學

Dalian University of Tecnology-大連理工大學

Nanjing University of Science and Technology---南京理工大學

獲得榮譽

2019年7月20日,入選德國“精英大學”名單。從2019年11月起将接受政府每年共1.48億歐元、長達7年的特别資助。

大學聲望

經濟周刊

2020年德國《經濟周刊》德國大學專業排名:

信息學 德國第2位

電氣工程 德國第2位

機械工程 德國第3位

經濟工程 德國第2位

THE

泰晤士高等教育世界大學排名:

2020 泰晤士高等教育世界大學排名 第175位

2019 泰晤士高等教育世界大學排名 第135位

工程技術:世界第48名,全德第三(前兩位分别是TUM和RWTH)

自然科學:世界第46名

QS

QS世界大學排名:

2022 QS世界大學排名 第136位

2021 QS世界大學排名 第131位

2020 QS世界大學排名 第124位

2016 QS世界大學排名 第93位

機械、航天航空、制造:世界第37位

物理與天文:世界第42位

材料科學:世界第43位

化學、數學、土木工程、電氣工程、建築學、計算機科學:世界Top100

QS畢業生就業競争力排名:

2020 QS畢業生就業競争力排名 世界第36位

U.S. News

U.S. News世界大學排名:

2020 U.S. News世界大學排名 第181位

物理:世界第58位

化學:世界第65位

地質學:世界第53位

材料學:世界第66位

其他

2003年歐盟委員會進行的第三次歐洲領先研究型大學科研影響力排名中,原卡爾斯魯厄大學位居德國第2位,歐洲第6位。

曆任校長

1857年至1862年,Professor Ferdinand Redtenbacher

1895年至1896年,Professor Reinhard Baumeister

1958年至1961年,Professor Dr.-Ing. Hans Leussink

1968年至1983年,Professor Dr. Dr.-Ing. h. c. Heinz Draheim

1983年至1994年,Professor Dr. Dr. h.c. Heinz Kunle

1994年至2002年,Professor Dr. Sigmar Wittig

2002年至2012年,Professor Dr. sc. tech. Horst Hippler

2012年至2013年,Professor Dr.rer.nat. Eberhard Umbach

2013年至今,Professor Dr.-Ing. Holger Hanselka

董事成員

Horst Hippler教授, 生于1946年, 卡爾斯魯厄理工學院(KIT)兩位主席之一,自2002年11月起成為卡爾斯魯厄大學(Universität Karlsruhe)的校長,1993年成為哥廷根大學的物理化學教授。同時他還是德國TU9聯盟(德國最好的九所工科大學)的主席。

Eberhard Umbach教授,生于1948年, 卡爾斯魯厄理工學院(KIT)兩位主席之一,自2007年5月起成為卡爾斯魯厄研究中心(Forschungszentrum Karlsruhe)的董事會主席.之前受聘于維爾茨堡大學物理學教授,同時任卡爾斯魯厄研究中心物理協會主席.

Detlef Löhe 教授,1949年出生.科研及信息副主席,自2005年10月主管卡爾斯厄大學科研.之前是卡爾斯魯厄大學機械學院院長,以及德國科研聯合會(Deutsche Forschungsgemeinschaft DFG)議事會成員.

Peter Fritz博士,1953年出生,科研及創新副主席.自1999年5月進入卡爾斯魯厄研究中心董事會.之前任職于維爾茨堡的Preussag Noell有限公司董事會.

Alexander Kurz 博士, 1961年出生, 經濟,金融以及人事副主席,自2007年12月任職卡爾斯魯厄商會主席.曾任職于歐洲核研究中心.

著名人物

諾獎得主

卡爾·費迪南德·布勞恩(Karl Ferdinand Braun),因“發明和改進無線電報”,與古列爾莫·馬可尼共同獲得1909年諾貝爾物理學獎。

弗裡茨·哈伯(Fritz Haber),因“對單質合成氨的研究”,獲得1918年諾貝爾化學獎,被稱為“合成氨之父”。

拉沃斯拉夫·魯日奇卡(Lavoslav Ružicka)因“對聚亞甲基和高萜烯的研究”,獲得1939年諾貝爾化學獎。

赫爾曼·施陶丁格(Hermann Staudinger),因“對高分子研究以及确立高分子概念”,獲得1953年諾貝爾化學獎。

讓·馬裡·萊恩(Jean-Marie Lehn),卡爾斯魯厄理工學院(KIT)納米研究所所長,因在分子的研究和應用方面的新貢獻和美國科學家克拉姆,佩德森共獲1987年諾貝爾化學獎。

著名教授

海因裡希·赫茲(Heinrich Rudolf Hertz,1857年2月22日—1894年1月1日),1885年至1889年任卡爾斯魯厄大學物理學教授。德國物理學家,電磁波的發現者。1886年至1889年,他在卡爾斯魯厄大學發現了電磁波的存在。

奧托·雷曼(Otto Lehmann,1855年1月13日—1922年6月17日),1889年至1922年去世任卡爾斯魯厄大學物理學教授,1900年至1901年曾任校長。德國物理學家,液晶研究的先驅,被稱為“液晶之父”。1912年起曾多次被提名諾貝爾獎。

知名校友

卡爾·本茨,德國工程師,汽車工業的先驅,奔馳汽車創始人,被稱為“汽車之父”。他于1860年至1864年就讀卡爾斯魯厄大學,1885年他制造了第一輛汽車,1914年卡爾斯魯厄大學授予他榮譽博士頭銜。

愛德華·泰勒,1908年1月15日-2003年9月9日,畢業于卡爾斯魯厄大學化學工程系,世界著名理論物理學家,有“氫彈之父”的稱号。

埃米爾·馮·斯科達,德國企業家。他于1969年至1974年就讀卡爾斯魯厄大學機械系,1975年他建立了德國最大的主題公園之一“歐洲樂園”。

弗蘭茨·呂羅,德國機械科學家,被稱為運動學之父。

奧古斯特·蒂森,德國工業家,世界500強之一的蒂森克虜伯股份公司的創始人。

弗裡茨·魯道夫·君馳,德國計算機先驅之一,卡爾斯魯厄大學物理系畢業,發明了虛拟内存技術。

弗朗茨·費倫巴赫,世界最大汽車零部件生産商博世公司主席,卡爾斯魯厄大學經濟工程系畢業。

施特凡·寬特,寶馬集團董事之一,擁有17.4%的股權,經濟工程系畢業。

卡斯滕·施波爾,德國最大航空公司漢莎航空集團董事局主席。

迪特·采徹,1971年至1976年就讀于卡爾斯魯厄大學電子信息系,自2006年1月起擔任前戴姆勒-克萊斯勒集團董事局主席。

哈索·普拉特納,世界最大商用軟件生産商SAP集團創始人之一,2003年以前是董事局主席,現在任職于監視會。

迪特瑪爾·霍普,世界最大商用軟件生産商SAP集團創始人之一,于1988年至1998年任職董事局主席,2003年以前任職監視會主席。

克勞斯·奇拉,世界最大商用軟件生産商SAP集團創始人之一,卡爾斯魯厄大學物理系畢業。

胡伯特·裡普海爾,德國利勃海爾股份有限公司創始人。

特别事件

1984年8月2日,德國的第一封電子郵件在卡爾斯魯厄大學被接收。

1987年9月,中國的第一封電子郵件被發往卡爾斯魯厄大學。

自1994年1月起的三年,卡爾斯魯厄大學負責管理和注冊.de域名,技術支持一直持續到1999年。

從1991年1月起,中國的頂級域名.CN域名初級服務器由卡爾斯魯厄大學管理并運行,這樣直到1995年5月。

2006年,卡爾斯魯厄大學啟用24小時全天候圖書館。

2013年5月,弗勞恩霍夫應用固體物理研究所和卡爾斯魯厄理工學院的研究人員實現了一種采用240 GHz頻段在一公裡範圍内以40 Gbit/s速率通信的技術,創造了新的無線數據傳輸世界記錄。

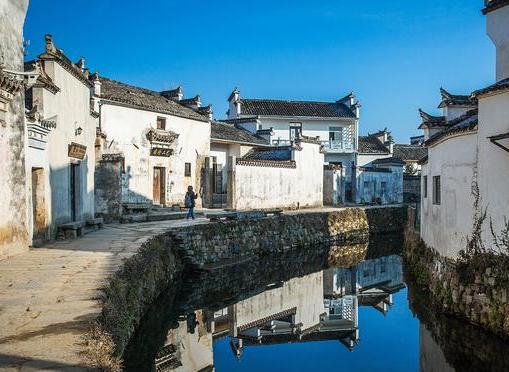

2014年5月,卡爾斯魯厄理工學院(KIT)中國研究院在蘇州工業園區獨墅湖科教創新區舉行開業典禮。新的KIT中國研究院将作為跨學科綜合平台,深化KIT與中國在教育、科研與創新方面的交流,同時把園區作為教育改革和科研創新的重要基地,将KIT的教學優勢、研究優勢、創新優勢與園區的人才優勢、産業優勢、市場優勢有機結合,加深加強與本地企業間的各項生産領域合作。

近年來,蘇州工業園區在納米技術、生産技術、汽車系統以及機械工程技術等領域建立了衆多的産業及學術網絡,KIT從2006年開始便通過全球先進制造研究所(GAMI)活躍于其中。而随着KIT中國研究院在園區的落戶,将更加密切KIT與中國在教育、研究、創新等領域的合作,進一步促進雙方在先進技術方面的交流與聯合發展。同時,KIT中國研究院還将協助園區與德國高科技公司在研發領域展開合作,吸引德國乃至歐洲先進的科技和人才彙聚園區。