城市概況

佗城位于縣境最南端,龍川秦代古縣城,是廣東省首批曆史文化名城之一。全鎮總面積218平方公裡,下轄17個行政村和1個街道居委會,總人口43218人。佗城鎮區位優越,交通便利,設施完善,毗鄰東源縣,距縣城、鐵路編組站(廣梅汕、京九鐵路)僅8.5公裡,河梅高速公路龍川西出口距鎮區僅1.5公裡,東江、205國道、河梅高速公路在境内經過;鎮内17個行政村村道全部硬底化。佗城還是縣城規劃區、城鄉一體化建設的重鎮。

2007年,在佗城鎮寶龍和寶塘工業區和楓深、大江、梅村工業小區落戶的企業有23家,投資累計達21.2億元。水産、水果、蔬菜為該鎮三大農業支柱産業,水産養殖3850畝,蔬菜種植面積11500畝,水果種植面積17893畝,特别是鎮内龍眼種植已成規模,面積達8144畝,被稱為“龍眼之鄉”。

今日風光

近幾年,佗城鎮委積極實施“工業立鎮、旅遊旺鎮、農業穩鎮、科教興鎮”發展戰略,“三個文明”建設協調發展,其中孔廟(龍川學宮)修繕開放以及合溪溫泉服務區建成以來,旅遊業不斷發展,第三産業經濟收入不斷提高。該鎮自然資源、水力資源豐富。礦産資源主要有鋅、石灰石、稀土礦等;水力資源已得到充分利用,現有小型水電站5座,裝機容量2150KW。2007年,全鎮實現國民生産總值3.25億元,工業總産值1.2億元,農業總産值1.29億元,農村人均純收入5725元。

龍川佗城商業頗盛,至建國前夕,保持完整的仍有縣前街、南門街、大東門街、小東門街、百歲街等,店鋪約300多間。佗城至今仍留下衆多古迹和古建築,如新石器時代的文化遺址坑子裡、牛背嶺;秦時古城基、越王井、趙佗故居、馬前崗等遺址;唐代的正相塔;宋代的循州治所;明清時代的城隍廟、越王廟、孔廟、東河、仙塔橋、新塔、考棚等舊址及古建築。

姓氏之謎

秦始皇33年(公元前214年),龍川首任縣令趙佗設縣治于佗城,其中趙佗設縣治駐地的佗城村,在該鎮去年冬季未作細緻調查前,當時估計該村至少也有130多個姓氏,而真正的“中華姓氏第一村”,給“佗城”冠名應該當之無愧。

為此,佗城鎮政府于去年11月份開始,派出多個工作組着手調查當地18個行政村姓氏史料,經過為期一個多月的上門挨家挨戶的專項調查,結果顯示:佗城鎮竟然會聚了179個姓氏,其中該鎮佗城村目前就包容了140個姓氏!

對于中華姓氏文化的重要意義,中國科學院遺傳與發育生物研究所副研究員、姓氏文化研究專家袁義達認為,中國人的姓氏和姓氏分布是中國一項特有的國情,它涉及到中華民族的起源、祖宗遺留下來的基因資源分布、當今海内外的尋根,以及今後人口發展趨勢等諸多問題。

據2000年第五次全國人口普查,目前漢族人口常用姓氏有3000個,《百家姓》則收集了438個姓氏,而佗城鎮調查統計出來的179個姓氏就幾乎占了《百家姓》的三分之一。

據查證,佗城姓氏的這一發現,在中國是絕無僅有的,是一種獨特的和重要的曆史文化現象。

據悉,龍川縣佗城鎮目前正準備申報中華姓氏吉尼斯世界紀錄,并将該鎮佗城村打造成名副其實的“中華姓氏第一村”。

曾有記者就此事電話采訪了廣東省政府參事、中山大學教授、廣東省珠江文化研究會會長黃偉宗。當黃偉宗教授從記者口中獲知佗城鎮發現179個姓氏的消息後,顯得非常興奮。黃偉宗教授說,早在2002年他在考察珠江水系文化源頭時,曾在龍川縣佗城鎮發現了37座秦朝大軍民間化重要标志的姓氏宗祠遺址,這對确定50萬秦軍下落具有重要的曆史參考價值,但是,當時調查考察時,當地政府并沒有提供當地姓氏的準确數據,因此還不能完全證實50萬秦軍的下落。而此次179個姓氏的發現,“完全解開了這一曆史謎團”。

黃偉宗教授肯定地說,這179個姓氏和37座姓氏宗祠遺址的發現,就是當年南下秦軍在此駐紮、雜處、生息、繁衍乃至散行到嶺南和世界各地的曆史見證,并從而使佗城成為嶺南文化與中原文化結合的發轫之地,其文史價值和政治意義十分重要。

旅遊資源

百歲街

百歲街是古城目前最繁華的街區,又名百歲坊、百姓街,原名儒學前街。這裡有“兩多”:一是百歲老人多,二是姓氏多。在不足500米的街道上有13個姓氏,鼎盛時期集中了10餘間宗教族祠堂。據史籍記載,清末民初,佗城宗祠建築達到頂峰,有曆史記載的宗祠有89間,每間一姓,現存有黃氏大宗祠、劉氏、曾氏、蔡氏、張氏、葉氏、吳氏宗祠等。

司馬第

司馬第位于佗城的厚唐街,是佗城保存較完好的古建築之一,見證了佗城的輝煌曆史。

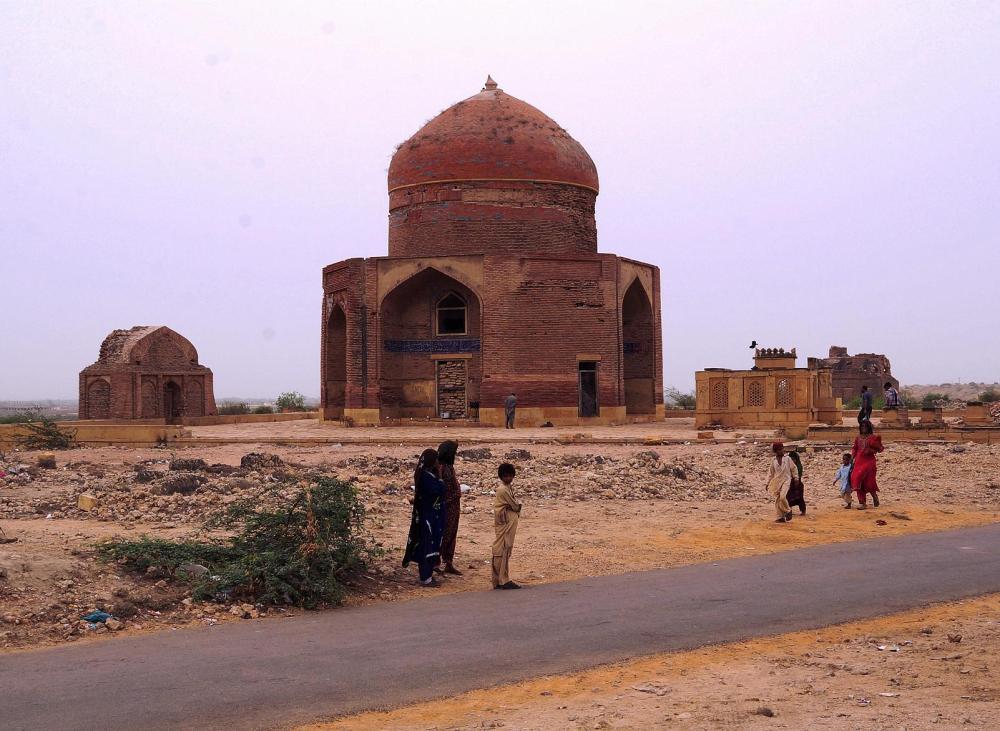

正相塔

正相塔亦稱開元塔,始建于唐開元三年(715年),至今有1200多年曆史,是廣東省重點保護單位。宋代名相吳潛曾貶居塔下古寺,百姓為紀念他,而稱為“正相塔”。塔為六角形樓閣式磚塔,塔徑8.2米,每邊長4.5米,塔高32.5米。

西門古碼頭

佗城西門古碼頭始建于宋代,是古代當地最主要的水土交通樞紐。據史載,佗城西門碼頭從宋朝至清朝中葉一直熱鬧繁忙,後因護城河淤塞和陸上交通日漸發達二功能衰退。

駱屋

駱家府第,位于佗城北角,建于明朝初年,磚石結構,造工精緻,規模宏大。”整個府第占地面積約1800平方米,屋高9米,九廳十八井,40餘間卧室,左側還有一方2000多平方米的水塘。司馬第東面,仍保留着長約百米的老圍牆,一段為明時所建,一段為清時所建,均是三合土夯成的高牆,至今仍非常結實。北面屋子緊臨水塘,廊檐飛角,老遠望去好不氣派。院門從東入,正門牆皮班駁,多有脫落,石頭門框上有塊石匾,刻“司馬第”三字。右手邊整面牆上畫了一副反蘇修的半身人物畫,看起來表情滑稽。

南越王廟

南越王廟始建于北宋治平元年,至今已有900多年的曆史。蓋淼是現存紀念奉祀龍川首任縣令、南越王趙佗的唯一建築,曾作多次修葺,現為四合院式二進院落建築,中間為長方形磚鋪天井,四邊為花崗岩石石井欄。屬清代嶺南建築風格藝術風格,樸實端莊。

天後宮

天後宮是民間供奉天後娘娘(媽祖)的壇廟,佗城天後宮始建于明代,坐北向南,原建築已毀,2005年重建。纖維三進正屋,占地面積465平方米。

龍川商會

商會始建于清代,民國年間重修,主體為中西合璧的硬山頂三層樓房,該樓系清朝年間當地商人為“聯絡各方信息,共謀求存之道”而建造,是舊時龍川商業聯合成員聚集的場所。

南山古寺

古語:寒山晨鐘;南山暮鼓。龍川南山古寺與姑蘇寒山古寺兩大奇觀享譽并稱,成為百越大地的兩顆明珠。南山古寺坐落于古循州府(今廣東河源市龍川縣佗城鎮,乃先秦南越王趙佗勃興之地)。地處東江之畔,南山之麓,依山傍水,山川秀麗,南山主峰如蓮座,四周輔山層疊,猶如蓮瓣,朝笏之勢,可謂形勝奇絕!