釋義

囫囵:整個兒。囫囵吞棗:把棗整個咽下去,不加咀嚼,不辨滋味,然後吐出核來。比喻對事物不加分析思考。

出處

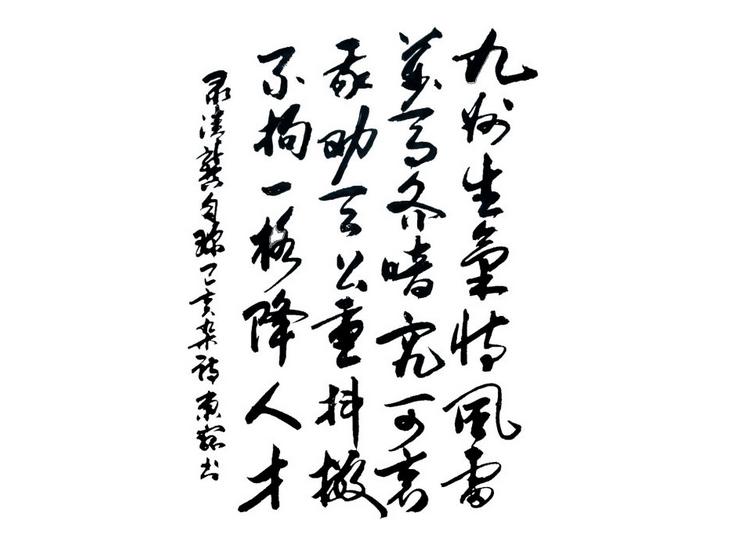

宋·圓悟禅師《碧岩錄》卷三:“若是知有底人,細嚼來咽;若是不知有底人,一似渾侖吞個棗。”

《朱子語類》卷三四:“道理也是一箇有條理底物事,不是囫囵一物,如老莊所謂恍惚者。”囫囵,一本作“鹘淪”。

元湯式《一枝花·自省》曲:“想思夢不覺,囫囵謎難猜。”

明賈仲名《對玉梳》第一折:“若早知你這般圈缋,那般局段,急抽身不囫囵。”

蔡東藩《清史演義》第一回:“就中有一鵲吐下一物,不偏不倚,正墜在佛庫倫衣上,佛庫倫眼快手快,急忙拾取,視之,乃一可口的食物。是何物耶?試掩卷猜之!她也不辨名目,就銜在口内,兩姊問她所拾何物,她已從口中囫囵咽下,模糊答道:‘是一顆紅色的果子。’”

用法

偏正式;作謂語、賓語、狀語;含貶義,形容讀書不認真。