簡介

明秦王墓群位于今杜陵鄉大府井村東北,這裡安葬着明朝240年間鎮守西安府的13個秦藩王。明制藩王、諸王出生後二歲,開始修建陵墓,修好後隻留一個天井,死後才封葬,諱避墓,稱為井。墓群占地面廣,排列整齊,若以第一代秦藩王朱樉墓為中心,墓與墓之間相距不到3公裡。墓冢封土多在,均坐北面南。神道兩旁多分布大型石雕,有望柱(華表)、石麒麟、石虎、石獅、石羊、石馬、石文官、石武官像等,現存總計70多件,有的神道前還保留着《神道碑》、《禦祭碑》和《記墓碑》。

舊制每井有兩營兵把守,後九井共十八寨均發展為村莊。所謂“九井十八寨,個個有由來”,每個井就是一處藩王家室陵。今以大府井為首(今長安區韋曲鎮大府井村北)包括二府井、三府井、四府井、五府井、簡王井、康王井、龐留井、世(十)子井,共九井和護陵軍營形成許多寨(東伍村,南伍村,胡家寨,大兆寨,甘寨,查家寨,常旗寨,南高寨等)其曆史跨越二百四十多年。

陵園建築豪華,今已蕩然無存,惟有黃藍諸色琉璃瓦殘片散于陵前,園門西南,神道直北,旁列華表,麒麟、虎、羊、馬、獅、人等石雕,東西對列,莊嚴肅穆,氣勢宏偉。

地理位置

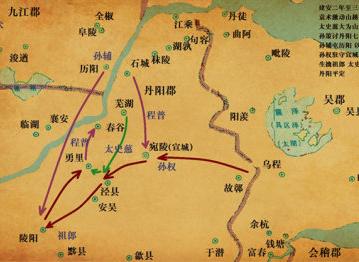

明秦王墓群位于西安市城區東南方向的少陵原,此處是西安市城區東南方向的一塊黃土沉積台地,位于浐河、潏河之間,位置在今西安市長安區杜陵鄉、杜曲鎮、大兆鄉之間。

少陵原自古便是一塊風水寶地,它南望秦嶺,北靠西安城,東臨浐河,西有潏河,依山傍水、地勢高爽、視野開闊,是古代帝王将相、達官貴人們墓葬選址的絕好地方。漢宣帝劉詢的杜陵就在這裡,所以少陵原又稱杜陵原,杜陵旁邊,是陪葬在此的宣帝許皇後墓,稱為少陵,少陵原的名稱便由此而來。

曆史背景

明朝初建時,朱元璋為了鞏固朱氏政權,将除去太子之外的二十四個兒子和一個孫子,分封在各地為王,其中二兒子朱樉被封到西安鎮守陝西,号為秦王。由于此時的大明王朝還面臨着北方殘餘蒙元勢力的威脅,所以,駐守北方的諸王便擔負起了保衛邊疆的重任。

西安的秦王朱樉、太原的晉王朱棡以及之後發動“靖難之役”、把皇位從自己侄子手中搶奪過來的燕王朱棣,都手握重兵,其中尤以秦王朱樉的兵權最重。由于秦王在諸位藩王中年齡最長,兵權最重,又擔負着拱衛西北邊疆的重任,所以秦藩國被稱為“天下第一藩”。

第一代秦王朱樉于洪武十一年(1378)來到西安,在西安度過了十七年,于洪武二十八年去世。他的長子朱尚炳繼承秦王位,七年後死去,谥号隐,俗稱“隐王”,隐王的長子繼位後便成為第三代秦王。藩王的傳承與皇帝的傳承相似,這樣世代相繼,從明初到明末的十三位秦王死後都埋葬在長安區少陵原的秦王陵墓區。

還有一位第十四代秦王朱權樞,他的墓葬并不在秦王墓葬區。明末李自成攻占西安城後,朱權樞投降,李自成給了他一個“權将軍”的頭銜,意思就是暫時的将軍,并沒有實職。

建築布局

少陵原上的明秦王墓,全部坐北朝南,神道和石像都在墓冢的南邊。其中,朱樉墓是目前規模最大、保存最完整的秦王墓。朱樉墓旁較小的墓冢隻剩下五座,西南一座,東南四座。根據研究學者的推斷,第三、第四以及第八位秦王的墓冢,應該就在朱樉墓東南的四座陵墓中。

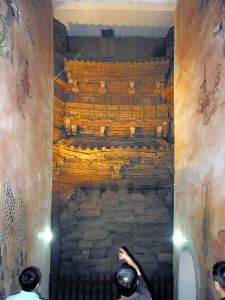

第一代秦王墓

經過620年風雨的洗禮,朱樉墓現存地表的封土還有20米高,墓底周長187米,封土從下往上總共分為三層,猶如唐代的天壇,一節一節壘上去,如果從Google衛星地圖上看朱樉墓,會發現它就像幾個從内向外,由小到大的同心圓。墓冢上長滿了雜草和野棗樹,一條小路一直通往墓頂。站在高高的墓頂南望,巍峨的秦嶺依稀可見;北眺,西安市的繁華盡在眼底。

在西面遠處的村莊裡,有一個隆起的大土包,那裡是第七位秦王朱誠泳墓,他谥号簡,又稱簡王,簡王墓的神道已經部分被淹沒在村中,它曾在1989年11月18日被盜,陪葬的彩陶馬和彩陶俑被洗劫一空,後來此案被破獲,被盜的陶俑、陶馬被追回,現陳列在陝西曆史博物館内。

從朱樉墓走下來,冢的南邊有一條筆直的土路向遠處延伸過去,應該是曾經的神道,沿着神道往南走約100米,便有一對威武的石獅面向南蹲着,石獅前面,兩組石像在神道兩邊的麥田裡排列開來,由北向南依次是:武士、文官、石馬、麒麟、石羊、石虎、華表。武士神情忠勇威嚴,通高近三米,雙手拄劍;文官則顯得和藹了許多,身着博衣大袖的長袍,腰系玉帶,衣服上的褶皺清晰可見;石馬體态豐滿健壯,馬鞍、馬镫、辔頭齊備。

第二代秦王墓

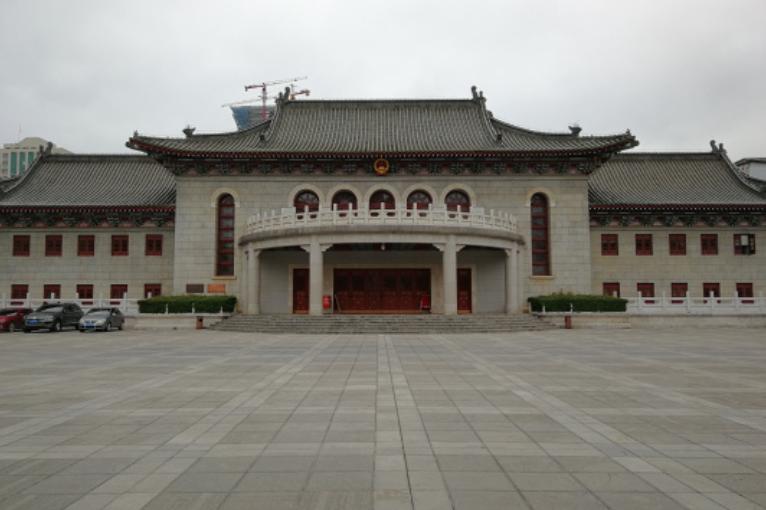

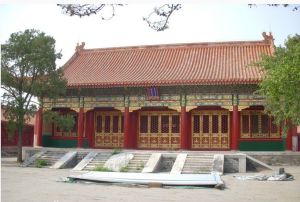

第二代秦王朱尚炳之墓在朱樉墓北方約0.5公裡處的東伍村,雁引路将這父子倆隔開。杜陵文館所就建造在隐王朱尚炳的陵區内。

比起朱樉墓,隐王墓的封土稍小了一些,神道兩旁的石像也比朱樉墓少,從北到南依次是石馬、武士、文官、石馬、石麒麟,沒有石獅、石虎、石羊和華表,石像擺放的順序也與朱樉墓的大不相同。

第五、六代秦王墓

少陵原的南邊,還有兩處秦藩王墓——康王井村的康王墓和龐留井村的惠王墓,他們分别是第五代和第六代秦王。康王墓的墓冢已殘缺,文物早就被洗劫一空,現在留在地表的還有墓碑一塊,龍首龜座,以及大型石刻12件。惠王墓保存較好,有石刻18件,墓碑字迹仍可見。

第十代秦王墓

沿着雁翔路往西走,來到三府井村,這裡有從第十位到第十三位秦王的四座藩王墓,然而現在地表能看到封土的就僅有宣王墓一座,其他的都在各個時期平整土地時逐漸消失了。宣王墓的封土比起朱樉墓和隐王墓都小了一些,墓冢的一角被削去,露出黃色的夯土層。由于宣王是第十代秦王,屬于明末,所以其石像和朱樉墓、隐王墓的差别非常大。不論人像還是動物像,都顯得肥胖了許多,兩隻石馬旁還多了牽馬人,這在明秦王墓的石像中是獨一無二的。

站在宣王墓頂,可以看到南邊的世子朱敬珍墓,史載他是秦王之子,天資聰穎,然而不幸患痘疹,死時僅六歲,朱敬珍墓兩旁有石馬、石麒麟各一隻。

重點文物保護

明秦王墓為明朝十三代秦藩王家族墓地,位于陝西西安市長安區少陵原上,曾有13座藩王墓、1座世子墓、68座王妃及郡王墓,6處藩王墓神道兩旁分列78件石刻,是研究明代墓葬、禮制、石刻藝術的重要資料,2006年被公布為全國重點文物保護單位。

文物現狀

封土神道被垃圾渣土淹沒

2013年1月,作為2006年核定的全國第六批重點文物保護單位,西安的明秦王墓卻早已難覓昔日氣勢恢宏的場景。特别是位于長安區三府井村東北的第十代明秦藩王朱懷埢墓,雜草叢生的圓丘形封土與神道早已淹沒在渣土、建築垃圾、村民住房、在建高層商品樓的“圍城”之中。而就在前幾日,當地村民反映,“鲸吞蠶食”着文物保護區的渣土堆不斷越界,甚至壓埋了神道的石刻。

經過調查,渣土是西安航天基地投資發展有限公司修路時堆放的。稽查隊已與航天基地管委會、社會事業局等部門召開現場辦公會,文物局要求投資公司立即清運渣土并恢複保護性圍牆。

居民将垃圾倒在神道石像周圍

2014年12月28日,多座陵墓石刻周圍堆滿垃圾,有些石刻遭到柴火焚燒,破碎的石刻無人修複。對此,西安市長安區文物稽查大隊工作人員回複:長安區為文物大區,國家級文物保護單位衆多,明秦王墓面積廣、數量多、級别高,部分陵墓随着城市發展位于城鄉接合部,村民保護意識不強。

陵墓周圍土地屬于集體所有制土地,進行文物保護需要非常大的資金投入,而土地規劃管理和文物管理又歸屬于不同單位,相互協調不通暢等多方面原因造成了現在的狀況。能做的隻有發展村裡的業餘文保員及文物稽查大隊工作人員進行安全巡查,防止石刻被偷盜。