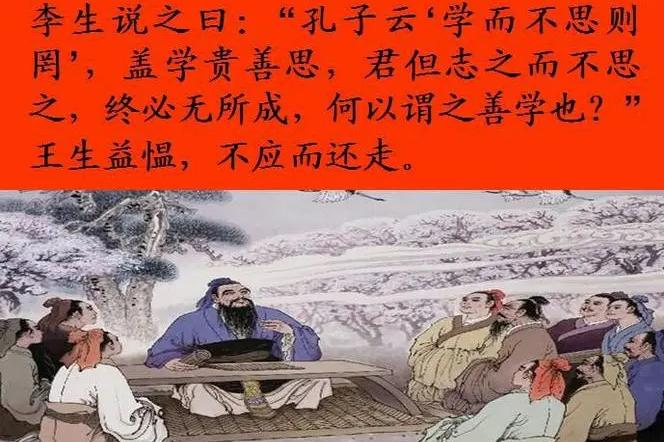

釋義

探源

題匾

1983年4月5日清明節,原郵電部發行了T84《黃帝陵》郵票一套3枚,其中第2枚郵票名稱叫“人文初祖殿”。之所以稱“人文初祖殿”,則源自于國民黨元老、愛國将領程潛為黃帝陵題寫“人文初祖”匾的故事。

程潛,早年在日本留學時結識了革命先驅孫中山,并加入同盟會,參加了辛亥革命,屢建軍功而受到孫中山先生的賞識。1937年“七·七”盧溝橋事變發生後,程潛毫不猶豫地投入抗日戰争,先後擔任國民黨第一戰區司令長官、西北行營主任等職務。程潛駐陝期間,和于右任、蔣鼎文先生前往黃陵縣緻祭黃帝陵。他們三人都是當時知名的書法家,程潛是隸書的代表。當時他為黃帝陵軒轅廟敬寫的“人文初祖”匾額,交由富平縣石匠雕刻而成。由于運輸困難,用牛拉車運至黃陵縣九裡山時,車翻石碑被打碎。當時的黃陵縣縣長盧仁山隻得如實地向程潛進行書面彙報。時隔不久,程潛寫來回信說,“石碑被打,不必驚慌。運輸困難,不必再備。請制作一幅木匾,來年清明祭陵再寫。”盧仁山看了此信,連忙派人選購上等木料,制作了一幅三米長、兩米寬的木匾。

故事

當時,發明農耕和醫藥的天下共主炎帝神農氏已經衰落,酋長們互相攻伐,戰亂不斷,于是黃帝就毅然擔負起安定天下重任。他率領他的部落采用戰争手段,征讨那些不守規矩的部落,使得諸部落紛紛前來歸附。最後形成了黃帝、炎帝、蚩尤三個大的部落。

有一次,炎帝與蚩尤為争奪黃河下遊地區發生了激戰,炎帝戰敗向北撤退,跑到黃帝那裡求救。三年間黃帝和蚩尤交戰九次均未獲勝,于是他決定先以德行治理百姓開始,整頓兵力,發展黍稷菽麥稻等糧食作物的生産,團結歸附的各部落人民,把各部落的軍隊調集到一起,排成不同的方陣。每個方陣分别打出熊、罴、貔、虎等圖像的旗幟,統一号令,與蚩尤展開決戰,終于把蚩尤殺得大敗。各部落見黃帝打敗了兇惡的蚩尤,就都崇拜這個首領。

伏羲

伏羲(生卒年不詳),又稱羲皇、宓羲、庖犧、包犧、犧皇、皇羲、太昊、蒼牙等,《史記》中寫作伏犧。他是華胥氏之子、少典之父、炎帝和黃帝的祖父,是女娲(也稱女娲氏)的哥哥兼丈夫,為上古“三皇”之一,與女娲一起被尊為人類始祖,與黃帝同被尊為人文初祖。在中國神話裡,他與女娲一樣,也是龍身人首或蛇身人首。

他為人民作了許多有意義的事情,如帶領人們用獸皮縫制衣服,抵禦寒冷,結網打魚,投矛狩獵,而狩獵活動的展開又使得動物類食物日益增加,另外發明了瑟,創作了《駕辨》曲子,他的活動,很大程度上增強了當時的人們适應自然環境的能力,标志着中華文明的起始,也留下了大量關于伏羲的神話傳說。

黃帝

司馬遷在《史記》中說:“黃帝者,少典之子,姓公孫,名曰軒轅。生而神靈,

弱而能言,幼而徇齊,長而敦敏,成而聰明。”據考證,黃帝(姬軒轅)生于今山東省兖州曲阜縣東北六裡。

據傳黃帝出生幾十天就會說話,少年時思維敏捷,青年時敦厚能幹,成年後聰明堅毅。時蚩尤暴虐無道,兼并諸侯,當時的天下共主發明農耕和醫藥的炎帝已經衰落,酋長們互相攻擊,戰亂不已,生靈塗炭,炎帝無可奈何,求助于黃帝。黃帝毅然肩負起安定天下的責任,黃帝與蚩尤戰于涿鹿,雙方的戰士鬥英勇無畏,戰鬥十分激烈。黃帝在大将風後、力牧的輔佐之下,終擒蚩尤而誅之,諸侯尊為天子,以取代炎帝,成為天下的共主。因有土德之瑞,故稱為黃帝。

為了加強與天下各部落的聯系,他帶人到處劈山開路,并定期巡視各地,問民疾苦,勸民農桑。黃帝手下有許多能工巧匠:羲和、常儀二人分别負責觀測太陽和月亮;臾區觀測行星;伶倫創制律呂(音樂);大撓創立甲子;隸首發明算數;容成綜合以上六術,制作樂律和律曆。黃帝還讓伶倫、垂二人制造樂器磬和鐘,沮育、倉颉兩人造字,史皇作圖,雍父造臼,夷牟造矢(箭),揮造弓,共鼓和貨狄造舟等。因為黃帝和炎帝是近親,後來又融合在一起,所以中國人常常把自己稱為炎黃子孫。