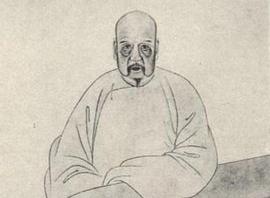

陶藝大師

劉傳自幼體質孱弱,10歲時,父母節衣縮食送他進私塾讀書,但劉傳對"之乎者也"興味索然,轉學三家私塾,所得甚微,卻迷戀于聽講古、看粵劇、讀公仔書,受到民間藝術耳濡目染的熏陶,12歲開始學習陶塑。

個人生平

1928年,因家境困窘,劉傳入古玩行當學徒,後人陳奇記當長工,在備受煎熬的艱辛勞作中,劉傳攝習了煉泥、配土、燒釉等整套的石灣陶瓷工藝技術,并以"窺師習藝"的方法,學習前輩名家潘玉書,鑽研各名家的作品,且敢于創新、勇于拓展,初具粗犷、豪放的藝術雛形,塑造了"張飛"等成名作,在石灣藝壇嶄露頭角,是年二十挂零。劉傳以自強不息的精神,飽含愛國主義深情,創作了一批富有高度民族性的傳世傑作。如“鐵拐李”、“鐘馗”、“達摩”、“水浒”人物等。這些作品以爐火純青的技藝,表現了除暴安良、扶正卻邪的民族精神,其思想性和藝術性的高度統一,使不到而立之處的劉傳成為石灣陶藝公認的一派宗師。

青年時期已享負盛名,其作品曾在英國倫敦博覽會上獲得好評。抗日戰争後,劉傳的藝術生命步步邁向輝煌期。他度過了商業化的洋莊公仔危機,刻意創新,使其作品不僅在國内,而且在港澳專區和東南亞以至美、英、日諸國漸享盛譽。“芭蕉羅漢”、“觀音像”和“受苦受難的耶稣”等代表作蜚聲海外。

20世紀60年代劉傳歸納總結出富有創見的陶藝理論,提出了“宜起不宜止,宜藏不露”、“十濁一清,十清一濁”、“奇而不怪,醜而不陋”等美學原則。

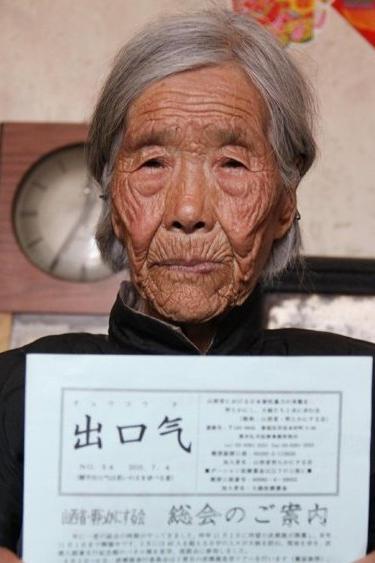

2000年10月16日,劉傳因病逝世。2002年1月,劉傳紀念館在石灣建成。

陶藝佳作

劉傳的陶藝佳作逾以千記,其中不少被海内外有影響的博物館和知名鑒賞家收藏。他的作品曾在《人民日報》、《人民畫報》、《美術》、《連環畫報》等刊載介紹,且參與國家對外文化交流,飲譽海内外。劉傳脍炙人口的佳作很多,有李白醉酒、東坡賞觀、關羽、屈原以及瘦骨仙等都是民間廣為傳頌的佳作。30年代他的李鐵拐、瘦骨仙、芭蕉羅漢等就被選送到倫敦的世界博覽會,并獲得很高的評價。

獲得榮譽

1979年劉傳在全國工藝美術創造設計人員代表大會上被授予國家第一批“中國工藝美術大師”的榮譽稱号。1983年和1985年,劉傳在澳門分别舉辦了個人的作品展。1992年,佛山市為推動石灣陶藝的發展,結合劉傳從藝63周年舉辦了“劉傳陶塑藝術研讨會”,當時省、市的文化界人士有160多人參加了研讨活動。劉傳在陶塑藝術方面的突出貢獻使他獲得了榮譽,曾任省人大代表、省政協委員、中國美術家協會理事、佛山美術家協會主席。

劉傳豐富的創作經驗,直接引導着新一代陶塑藝人的進步。受其影響較大的莊稼、劉澤棉、廖洪标、黃松堅等,後來都成為藝術成就卓着、各領風騷的一代又一代的陶藝大師。

劉傳的兒子劉桂炳、劉桂标、劉桂樂、劉桂芳以及女兒劉月娥等也是他的藝徒,如今都分别自立門戶,為弘揚石灣傳統陶藝大力開拓,為陶塑藝壇不斷增輝。為藝術奮鬥了大半個世紀的中國工藝美術大師劉傳走了,但他的陶藝永存。佛山市文聯名譽主席任流為他寫的挽聯是:“铮铮鐵骨,曆盡世間風雨;桑桑丹心,永镌陶藝史詩。”