功能

清熱涼血,生津潤燥。

主治

急性熱病,高熱神昏,斑疹,津傷煩渴,血熱妄行之吐血、衄血、崩漏、便血,口舌生瘡,咽喉腫痛,勞熱咳嗽,跌打傷痛,癰腫。

用法用量

内服:煎湯,10-30g;搗汁或熬膏。外用:适量,搗爛敷;或取汁塗搽。

注意事項

胃虛食少、胂虛有濕者慎服。

化學成分

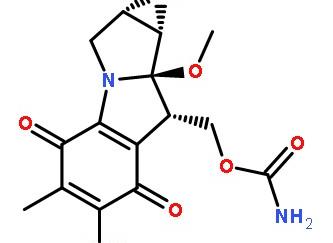

地黃的化學成分以甙類為主,其中又以環烯醚萜甙類為主。從鮮地黃分得的環烯醚萜甙有:益母草甙,桃葉珊瑚甙,梓醇,地黃甙A、B、C、D,美利妥雙甙,都桷子甙,8-表馬錢子甙酸,筋骨草甙,6-O-E-阿魏酰基筋骨草醇,6-O-Z-阿魏酰基筋骨草醇,6-O-香草酰基筋骨草醇,6-O-對香豆酰基筋骨草醇,6-O-(4-O-α-L-吡喃鼠李糖基)香草酰基筋骨草醇,焦地黃甙A、B等;以梓醇的含量最高。又含糖類:D-葡萄糖,D-半乳糖,D-果糖,蔗糖,棉子糖,水蘇糖,甘露三糖,毛蕊花糖,以水蘇糖的含量最高,達64.9%。還含賴氨酸,組氨酸,精氨酸,天冬氨酸,谷氨酸,蘇氨酸,絲氨酸,甘氨酸,丙氨酸,缬氨酸,異亮氨酸,亮氨酸,酪氨酸,苯丙氨酸,γ-氨基丁酸等氨基酸以及葡萄糖胺,D-甘露醇,磷酸,β-谷甾醇,胡蘿蔔甙,1-乙基-β-D-半乳糖甙,腺甙及無機元素等。

藥理作用

1、對免疫功能的影響:生地黃水煎劑300mg(生藥)/隻灌胃,每日1次,連續7d,對小鼠脾髒中玫瑰花形成細胞(RFC)具有明顯抑制作用,生地黃的RFC數/106脾細胞為5250個,而對照組的RFC數/106脾細胞為7500個。生地黃可明顯促進刀豆球蛋白A(ConA)活化的脾淋巴細胞DNA和蛋白質的生物合成,其促進DNA合成的最适濃度為200μg/ml,DNA合成高峰在48h。對白介素-2(IL-2)産生也有明顯的增強作用,并且證明生地黃對DNA、蛋白質的生物合成及IL-2的産生基本上是平行的。生地黃對小鼠脾髒抗原結合細胞的增生有抑制作用,對人的淋巴細胞轉化有促進作用,生地液與植物血凝素或刀豆球蛋白A(ConA)共同培養小鼠脾髒淋巴細胞有促進轉化作用。

2、對内分泌的影響:生地黃能糾正甲亢大鼠腎髒β-受體數量的增加,使甲狀腺功能恢複到正常。有資料進一步證明了生地黃治療甲亢大鼠後,使其增加的腎髒β-受體最大結合容量恢複到正常,因此認為從分子水平調節β-受體的最大容量可能是生地黃的重要作用機制之一。生地黃煎劑給家兔灌胃能對抗連續服用地塞米松後血漿皮質酮濃度的下降,并能防止腎上腺皮質萎縮,束狀帶與網狀帶細胞的厚度也屬正常,家兔在較時期使用糖皮質激素的同時,加用生地黃,可部分拮抗激素單獨使用時出現的垂體-腎上腺皮質功能低下。

3、其他作用:生地黃能加快小鼠多能造血幹細胞(CFU-S)、骨髓紅系造血祖細胞(CFU-E)的增殖、分化作用。離體兔心灌流實驗表明,生地黃0.2-1.0g有減少冠脈流量的作用,對心髒無影響;中劑量0.5g和大劑量1.0g能減慢心率。

相關論述

1、《别錄》:“主婦人崩中血不止,及産後血上薄心悶絕,傷身胎動下血,胎不落,堕墜踠折,瘀血,留血,衄鼻,吐血,皆搗飲之。”

2、《藥性論》:“解諸熱,破血,通利月水閉絕,亦利水道。搗薄心腹,能消瘀血。病人虛而多熱,加而用之。”

3、《食療本草》:“主齒痛,吐血,折傷。”

4、《四聲本草》:“黑須發。”

5、《醫學啟源》:“涼血補血,補腎水真陰不足。《主治秘要》雲,其用有三:涼血一也;(除)皮膚燥二也;去諸濕(熱)三也。”

6、《珍珠囊》:“涼心火之血熱,瀉脾土之濕熱,止鼻中之衄熱,除五心之煩熱。”

7、《眼科全書》:“散血,涼血,活血,生血,及涼心腎,治眼。”

8、《本草新編》:“涼頭面之火,清肺肝之熱,熱血妄行,或吐血,或衄血,或下血,宜用之為主。

9、《本草從新》:“瀉丙(小腸)火,清燥金,平諸血逆,消瘀通經。治吐衄,崩中,熱毒痢疾,腸胃如焚,傷寒瘟疫痘疹,諸大熱,大渴引飲,折跌絕筋,利大小便。”

臨床應用

1、治熱病,初覺煩躁頭痛,腰腳疼:地黃汁三升,黃芩二分,生姜一分,白蜜半匙。上件藥,細锉黃芩、生姜二味,以水一大盞,煎至六分。去滓,次入地黃、蜜,更煎三兩沸。不計時候,分溫二服。(《聖惠方》解毒飲子)

2、治婦人傷血不止,兼赤白帶下:生地黃汁、益母草汁半碗。上件藥,取水半盞,同煎至七分,日三五服。(《普濟方》地黃益母草湯)

3、治傷寒溫病應發汗而不汗之,内蓄血者,并治鼻衄、吐血不盡,内有瘀血,面黃,大便黑:犀角一兩,生地黃八兩,芍藥三兩,牡丹皮二兩。水煎,分三服。(《千金要方》犀角地黃湯)

4、治時氣熱毒在髒腑,欲發赤斑:地黃汁五合。上件藥于鍋中,以煉成了豬脂半斤相和,煎十餘沸,濾去滓,入麝香攪勻。每服二合,盡服之,毒當從肉中為汗出,便愈。(《聖惠方》)

5、治吐血:生地黃汁一升二合,白膠一兩,以銅器盛。蒸之令消。(《醫心方》單神方)

6、治小腸實熱,心中煩悶,小便出血:生地黃、白茅根各半兩,蔥白二莖。上三味,锉如麻豆大,水三盞,煎至一盞半,去滓,食前分溫二服。(《聖濟總錄》地黃湯)

7、治因勞損尿血不止:生地黃汁五合,車前葉汁五合,鹿角膠三兩(搗碎),炒令黃燥。上件藥,将二味汁相合,每于食前暖一小盞,調下膠末二錢。(《聖惠方》)

8、治産後小便出血:生地黃、生刺薊各半斤。上搗紋汁,每服一小盞,食前飲下。(《普濟方》)

9、治心熱腸風髒毒出血:生地黃半斤,研取汁,連渣,黃連四兩,二味拌勻曬幹。上末,煉蜜丸如綠豆大。每服二十丸,食後麥門冬湯下。(《醫統》千金地黃丸)

加工炮制

采收加工

早地黃在10月上、中旬;晚地黃在10月下旬至11月上旬收獲;野生品春季亦可采挖。采時仔細深挖,不要挖斷根部,除淨莖葉、蘆頭及須根,洗淨泥土即為鮮地黃。亦可在挖出後不洗即以幹砂土埋藏,放幹燥陰涼處,用時取出,可保存2-3個月。

炮制方法

取原藥材,洗淨泥土,除去須根及蘆頭。用時切成段或片。

藥材鑒别

呈紡錘形或條狀,長9-15cm,直徑1-6cm。表面淺紅黃色,具縱直彎曲的皺紋、橫長皮孔及不規則的疤痕。肉質,易斷,斷面皮部淡黃白色,可見橘紅色油點,木部黃白色,導管呈放射狀排列。氣微,味微甜、微苦。

以條粗長直者為佳。

植物學信息

植物種屬

玄參科地黃屬地黃。

形态特征

多年生草本,高10-40cm。全株被灰白色長柔毛及腺毛。根肥厚,肉質,呈塊狀,圓柱形或紡錘形。莖直立,單一或基部分生數枝。基生葉成叢,葉片倒卵狀披針形,長3-10cm,寬1.5-4cm,先端鈍,基部漸窄,下延成長葉柄,葉面多皺,邊緣有不整齊鋸齒;莖生葉較小。花莖直立,被毛,于莖上部呈總狀花序;苞片葉狀,發達或退化;花萼鐘狀,先端5裂,裂片三角形,被多細胞長柔毛和白色長毛,具脈10條;花冠寬筒狀,稍彎曲,長3-4cm,外面暗紫色,裡面雜以黃色,有明顯紫紋,先端5淺裂,略呈二唇形;雄蕊4,二強,花藥基部叉開;子房上位,卵形,2室,花後變1室,花柱1,柱頭膨大。蒴果卵形或長卵形,先端尖,有宿存花柱,外為宿存花萼所包。種子多數。花期4-5月,果期5-6月。

分布區域

分布于遼甯、内蒙古、河北、山西、陝西、山東、江蘇、安徽、浙江、河南、湖北、湖南、四川等地。

生長環境

主要為栽培,亦野生于海拔50-1100m的山坡及路旁荒地等處。

生長見習

喜溫暖氣候,較耐寒,以陽光充足、土層深厚、疏松、肥沃中性或微堿性的砂質壤土栽培為宜,二合土,肥沃的粘土也能栽種。忌連作。前作宜選禾本科作物,不宜選曾種植過棉、芝麻、豆類、瓜類等的土地,否則病害嚴重。