形态特征

喬木;分枝多,小枝細長,被毛。葉革質,近圓形或闊心形,長8.5-13厘米,寬9-14厘米,基部心形,有時近截平,先端2裂約為葉全長的1/4-1/3,裂片頂鈍或狹圓,上面無毛,下面疏被短柔毛;基出脈11-13條;葉柄長3.5-4厘米,被褐色短柔毛。

總狀花序頂生或腋生,有時複合成圓錐花序,被短柔毛;苞片和小苞片三角形,長約3毫米;花大,美麗;花蕾紡錘形;萼佛焰狀,長約2.5厘米,有淡紅色和綠色線條;花瓣紅紫色,具短柄,倒披針形,連柄長5-8厘米,寬2.5-3厘米,近軸的1片中間至基部呈深紫紅色;能育雄蕊5枚,其中3枚較長;退化雄蕊2-5枚,絲狀,極細;子房具長柄,被短柔毛。通常不結果花期全年,3-4月為盛花期。

單葉互生,革質,闊心形,長9~13cm,寬9~,15cm。先端2裂深約為全葉的1/3左右、似羊蹄狀。花為總狀花序,花大,盛開的花直徑幾乎與葉相等,花瓣5枚鮮紫紅色,間以白色脈狀彩紋,中間花瓣較大,其餘4瓣兩側對成排列,花極清香。

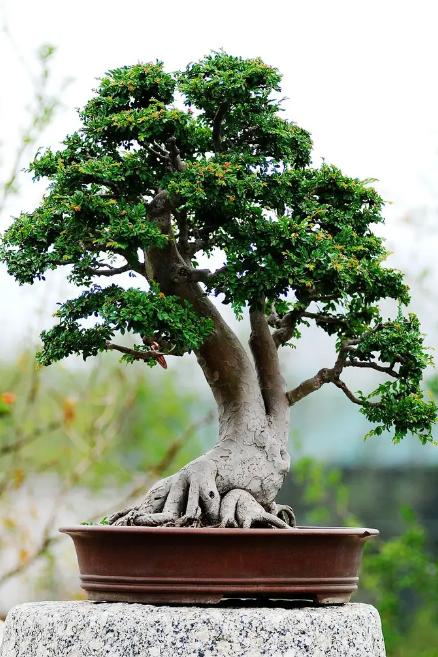

洋紫荊這種花朵貌似蘭花的植物形态優美,而且容易培植。這種西方人最初把洋紫荊喻為“窮人的蘭花”。洋紫荊樹一般高約七米,一般可生長四十年。這種植物很易紮根生長,并不需要特别環境,隻要周圍空間廣闊,陽光充沛,常有和風吹拂,便可茁壯成長。

常綠小喬木,高達10m。單葉互生,革質,闊心形,長9~13cm,寬9~14cm。花瓣5枚鮮紫紅色,以白色脈狀彩紋,中間花瓣較大,其餘4瓣兩側對成排列。花極清香。發育雄蕊5,退化雄蕊2~3cm。

産地生境

産中國南部,分布産于黃河流域。易于種植,中國很大部分地區都能種植。陝、甘南,新、川,藏、黔、滇南、粵、桂等地均有栽培。印度、中南半島有分布。

主要變種

白花洋紫荊(變種)(海南植物志)大白花(雲南)

Bauhinia variegata var. candida (Roxb.) Voigt in Hort.

花瓣白色,近軸的一片或有時全部花瓣均雜以淡黃色的斑塊;花無退化雄蕊;葉下面通常被短柔毛。

常栽培于庭園供觀賞。中國雲南常見有野生的。花可食。

與洋紫荊的分布大緻相同。

生長習性

習性喜光。不甚耐寒,喜肥厚、濕潤的土壤,忌水澇。萌蘖力強,耐修剪。性喜溫暖濕潤、多雨的氣候、陽光充足的環境,喜土層深厚、肥沃、排水良好的偏酸性砂質壤土。生長迅速,三年生的幼樹高可達3米左右。萌芽力和成枝力強,分枝多,極耐修剪。花期長,每年由10月底始花,至翌年5月終花,花期長達半年以上。終年繁茂常綠。

繁殖方式

扡插繁殖為主,嫁接繁殖為次。此樹雖然滿樹紅花,但由于雌蕊的柱頭已退化,不能授粉育種,故“花而不實”,無種子繁殖。

扡插

繁殖是在3月-4月間,選擇一年生健壯枝條剪成長10厘米-12厘米,并帶有3個-4個節,插穗下部葉片剪去,僅留頂端兩個葉片插入沙床中。插後及時噴水,用塑料膜覆蓋。在氣溫18℃至25℃條件下,約10天可長出愈傷組織,50天左右便可生根、發芽。成活約1年後,苗木即可達1米左右,于翌春移栽于圃地培育。

嫁接

繁殖是采用闊裂葉羊蹄甲、白花羊蹄甲、瓊島羊蹄甲等為砧木,進行高位芽接。嫁接的時期在春季4月-5月或秋季8月-9月苗木未抽新芽前進行。

栽培技術

移植宜在早春2-3月進行。小苗需多帶宿土,大苗要帶土球。溫室盆栽,春、夏水分宜充足,保持濕度。夏季高溫時要避免陽光直曬。秋、冬應稍幹燥。生長期施液肥1-2次。此花在亞熱帶、長江流域盆栽,冬季應入溫室越冬,最低溫需保持5°以上。

洋紫荊在用于園林綠化時,為了獲得良好的遮陽效果,一般均采用大苗(直徑在10厘米以上)移栽。由于它适應性很強,大苗移栽成活率極高。大苗移栽前必須進行截幹處理,一般截斷留取主幹3米-5米,并保持一定樹形。适當疏枝和截短,留分枝在0.2米-1.0米便可。移栽大苗需帶“泥球”,栽植不宜過深,否則會引起爛根,影響成活;種植後須設立支架保護。

病蟲防治

病害主要是角斑病和煤煙病。角斑病病斑呈多角形、黃褐色,擴展後相互融合成大斑,發病嚴重時,葉子上布滿病斑,導緻葉片枯死、脫落;煤煙病的葉片有油煤狀物,樹幹枝條烏黑,嚴重時不開花,葉片脫落至死。防治方法:秋季清除落葉并集中燒毀,這樣可以減少來年侵染源;用50%多菌靈可濕性粉劑700-800倍液或70%代森錳鋅可濕性粉劑800-1000倍液,每隔10天噴1次,連續噴3-4次。

主要價值

花期長,生長快,為良好的觀賞及蜜源植物,在熱帶、亞熱帶地區廣泛栽培。木材堅硬,可作農具;

醫藥

花(老白花):苦、澀,平。消炎解毒。用于肝炎,咳嗽痰喘,風熱咳嗽。樹皮含單甯;根皮用水煎服可治消化不良;花芽、嫩葉和幼果可食。

【佤藥】老白花,白花羊蹄甲:樹皮、花用于消化不良,急性胃腸炎《中佤藥》。

【傈僳藥】羊蹄甲,老白花,敗花:根、樹皮及花用于咯血,消化不良,咳嗽,肺炎,肝炎《怒江藥》。

【傣藥】埋朽:用于濕疹,潰爛,刀傷,生肌,愈口《傣醫藥》。羊蹄甲,埋修,扭絲樹(西傣):根、皮、葉用于濕疹潰爛,刀傷,生肌愈口,消化不良性腹瀉,腸炎痢疾《滇藥錄》、《滇省志》、《版納傣藥》、《傣藥錄》。

【白藥】羊蹄甲,老白花:根治咯血,消化不良;樹皮治消化不良,急性腸胃炎;葉治咳嗽,便秘;花治肝炎,肺炎,支氣管炎《大理資志》。

園藝

花美麗而略有香味,花期長,生長快,為良好的觀賞植物。