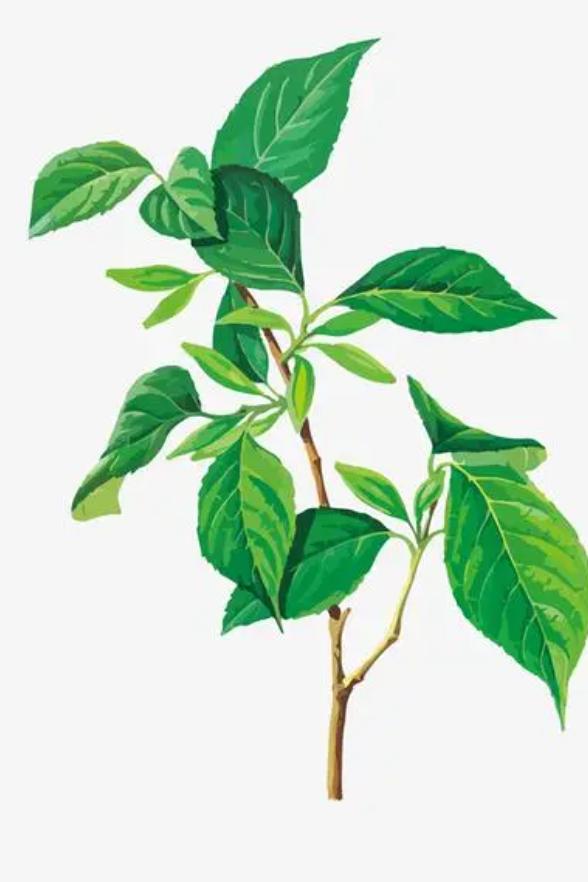

形态特征

無毛;葉片卵圓形至卵圓狀長圓形,長3-10厘米,先端急尖或短漸尖,基部圓形、闊楔形至楔形,下延,邊緣為帶重齒的圓齒,有時數齒間具深刻的齒彎,兩面近無毛,或被極稀的微柔毛。假穗狀花序生于莖及短枝上部,在莖上者由于下部有短的花枝因而俨如圓錐花序,長3-7厘米,密被腺毛,由密集具2花的輪傘花序組成;苞片披針形,較開放的花稍短或等長;花梗短,長不及2毫米,密被腺長柔毛。

花萼小,鐘形,長2.8毫米,寬2.2毫米,外面密被腺長柔毛,内面在齒下被稀疏微柔毛,齒緣具緣毛,10脈,其中5副脈不甚明顯,萼齒5,直伸,近等大,長不及萼筒長的1/2,上3齒卵狀三角形,先端鈍,下2齒三角形,稍銳尖,果時花萼呈圓球形,直徑3毫米,有時甚小。花冠白色,淡紅色或淡紫色,長6.5-7.5毫米,冠筒長3毫米,稍伸出,唇片與冠筒成大角度的鈍角,中裂片正圓形,側裂片卵圓狀三角形,先端鈍。

雄蕊伸出,前對與花冠等長。花柱與雄蕊等長。花盤盤狀,淺4裂。子房圓球形,頂端被泡狀毛。小堅果扁球形,長1.3毫米,黃棕色,合生面超過果長的1/2。花期長江流域為7-9月,廣東、雲南南部自6月至11月。

主要變種

微毛血見愁(Teucrium viscidum Bl. var. nepetoides (Levl.) C. Y. Wu et S. Chow)與原變種不同在于花及苞片均較大;花萼長約4毫米,寬約2.5毫米,密被灰白色微柔毛,粗視若被一層白霜,而非具腺的短柔毛;花冠長8-10毫米,冠筒長4-5毫米。分布于中國浙江(西天目山)、安徽(黃山)、江西(廬山)、湖北西部、陝西南部、四川、貴州北部。生長于海拔700-2200米的山地林下陰濕處。模式标本采自貴州平壩。

光萼血見愁(Teucrium viscidum Bl. var. leiocalyx C. Y. Wu et S. Chow)與原變種不同在于莖被疏柔毛或近無毛;花萼無毛,果時外壁角質化,極光亮;花白色。分布于中國陝西南部,甘肅東南部,四川及湖北西部。生長于山地林下,海拔約1700米以上的水溝邊。模式标本采自甘肅西固。

長苞血見愁(Teucrium viscidum Bl. var. longibracteatum C. Y. Wu et S. Chow)與原變種不同在于植株高大;葉基部圓形或截形;假穗狀花序被灰色短柔毛而非腺毛;苞片披針形,長達1厘米;花冠中裂片較大。分布于中國湖南。生長于山地林下。模式标本采自湖南長沙嶽麓山。該變種與穗花香科接近,唯花冠及唇片的中裂片雖發達但未達穗花香科的程度,且萼被灰白色短柔毛。

大唇血見愁(Teucrium viscidum Bl. var. macrostephanum C. Y. Wu et S. Chow)介于原變種與長苞變種之間。與原變種的區别在于莖上散生短柔毛,葉柄及葉背均被短柔毛,葉基部楔形,花萼被灰色短柔毛,花冠長約1厘米。與長苞變種區别在于苞片短于8毫米,植株散生短柔毛,而非無毛。分布于中國雲南、貴州及廣西西部。生長于山地上。模式标本采自雲南馬關坡崗。

産地生境

分布于中國、日本、朝鮮、緬甸、印度、印度尼西亞、菲律賓。在中國分布于江蘇南部、浙江、福建、台灣、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、四川西南部及西藏東南部。生長于海拔120-1530米的山地林下潤濕處的荒地、田邊、半陰的草叢中。适宜生長于土質疏松、肥沃、濕潤、排水良好的砂土壤。

繁殖方法

用扡插繁殖,生産上采用直插法和插枝育苗移栽法。

直插法

宜選取溫暖多雨季節,如海南省,一般在9-10月,選生長旺盛,粗壯、節密,生長期4-5個月的植株,取中部莖的側枝,長20-30厘米,具6或7個節,下部3或4節褐色木栓化,用手将枝條自莖上輕輕折下,使插枝附有部分主莖的韌皮組織。采苗時一般自莖基部逐層分次向上采取,每隔15-20天采1次。采下的苗應置于陰涼處,并要随采随種。

插枝育苗

插枝育苗即将鮮枝條插于苗床上,待長根後再移栽大田。其方法及時間與直插法同。枝條插在苗床後,早上搭棚遮陰,晚上揭開,冬季應晝夜搭棚防霜害。每日早晚各澆水1次。插後10天左右發根。可施稀人糞水3或4次,20天後除去蔭蔽物,1個月後即可定植。

栽培技術

定植:應在溫暖濕潤季節,一般采用斜插法,将苗的3/5斜插入土中,覆土壓實,按行株距50厘米×40厘米的三角形種植,植後随即淋水,蓋草遮陰。

田間管理:成活後應定期進行除草松土。定植後半個月可進行第1次除草,以後每月除草1次,中耕除草後結合施肥,以施氮肥為主。一般植後1個月有新芽葉長出時即進行第1次追肥,以後每隔20-30天施肥1次,直至收獲前1個月停止。前期多施人糞尿和草木灰等,後期則施硫酸铵為主。幹旱季節多施水肥。應注意灌溉排水,保持田間一定的濕度。

病蟲防治

病害有根腐病,可及時疏溝排水,挖除病株,用50%多菌靈1000倍液澆灌,還有細菌性角斑病等。

蟲害有地老虎,可人工捕殺或用毒餌誘殺(将麥麸炒香,用90%晶體敵百蟲30倍液攔潮)。此外,還有蝼蛄、紅蜘蛛等為害。

主要價值

全草入藥,中國各地廣泛用于風濕性關節炎、跌打損傷、肺膿瘍、急性胃腸炎、消化不良、凍瘡腫痛、翠丸陉腫、吐血、衄血、外傷出血、毒蛇咬傷、療瘡疖腫等症。據《嶺南采藥錄》載:“涼血解毒,去瘀生新,理跌打,敷瘡毒,治蛇傷,消腸風下血”。

血見愁始載于《生草藥性備要》“涼血,解熱毒,去淤生新,理壓傷,敷痔瘡,治蛇咬,消腸風下血,煲肉食;洗白泡爛瘡,消乳癰。”《中華本草》中記載為山藿香“小堅果圓形,包于宿萼中。花、葉以手搓之微有香氣,味微辛、苦。以葉多、色灰綠、氣香者為佳⋯⋯涼血止血;解毒消腫。主咳血、吐血、衄血、肺癰、跌打損傷、癰疽腫毒、痔瘡腫痛、漆瘡、腳癬、狂犬咬傷、毒蛇咬傷⋯⋯7-8月采收。”