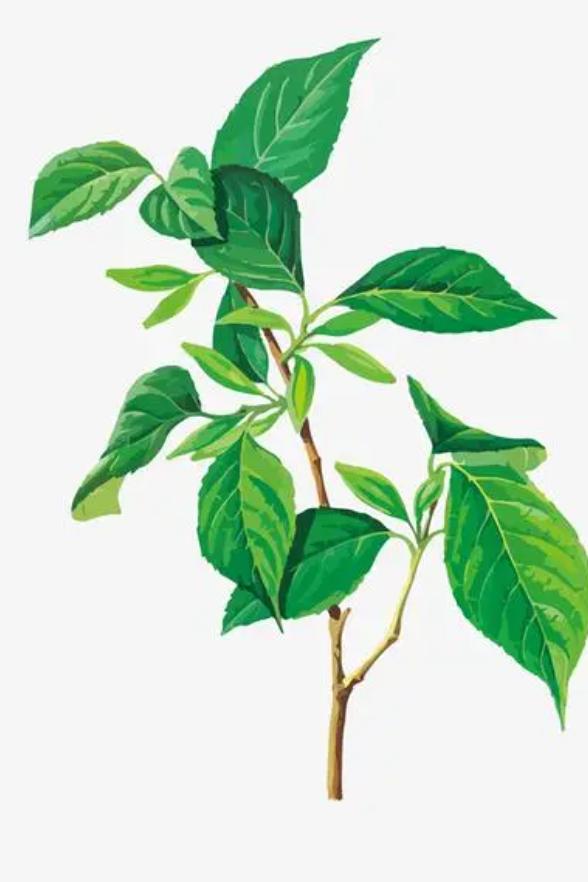

形态特征

喬木,高10-25(-35)米,胸徑可達150厘米。小枝粗5-6毫米,幼部被黃棕色絨毛,很快變無毛;髓部周圍有柱狀維管束,稀在中央亦有若幹維管束。有托葉,僅芽時存在,着生于近葉柄基部的枝幹上。小葉3-6對,紙質至革質,披針形或橢圓形(至卵形),長6-14厘米,寬2-5.5厘米,無毛或在背面葉脈上散生了的剛毛,背面有極細小疣狀突起;先端漸尖至驟狹漸尖,尖頭長約2厘米,鈍;基部楔形至圓形,偏斜,全緣;側脈12-16對,中脈發達。花序腋生,微被絨毛至無毛;雄花序為聚傘圓錐花序,長15-30厘米,多花;雌花序為總狀,長3-6厘米,具花12朵以下。花疏被絨毛至無毛,雄花長5.5-8毫米,雌花長約7毫米;花萼長2.5-3毫米,在雄花上具3淺齒,在雌花上近截平;雄蕊6,無毛,花絲合生1/2以上(在雌花中幾全長合生);花盤在雄花中球形至圓柱形,高1-1.5毫米,微6裂,中央有穴或無,上部有少許剛毛;在雌花中環狀,略具3波狀齒,高1毫米,厚肉質,内面有疏柔毛。雌蕊密被短柔毛;在雄花中細小或缺。果序長1.5-15厘米,具1-6果。果萼扁平,直徑0.5厘米,萼齒外彎。果卵圓形至紡錘形,橫切面近圓形,長2.5-3.5厘米,無毛,成熟時黃綠色;外果皮厚,幹時有皺紋;果核漸尖,橫切面圓形至六角形,在鈍的肋角和核蓋之間有淺溝槽,核蓋有稍凸起的中肋,外面淺波狀;核蓋厚1.5-2(-3)毫米。種子1-2,不育室稍退化。

生長環境

野生于海拔1300米以下的溝谷和山坡雜木林中,或栽培于庭園、村旁。

分布範圍

産福建、中國台灣、廣東、廣西、雲南。分布于越南北部至中部。日本(長崎、沖繩)及馬來半島有栽培。

生長習性

橄榄樹喜溫暖,生長期需适當高溫才能生長旺盛,結果良好,年平均溫度在20℃以上,冬天無嚴霜凍害地區最适其生長,冬天可忍受短時間的零下3℃的低溫,但溫度下降到4℃以下時就會發生嚴重凍害。降雨量在1200~1400毫米的地區可正常生長。對土壤适應能力較廣,江河沿岸,丘陵山地,紅黃壤、石礫土均可栽培,隻要土層深厚,排水良好都可生長良好。

繁殖方法

橄榄繁殖的方法主要有兩種,分别是種子繁殖和嫁接繁殖,嫁接最好是在每年的二三月份進行,這是嫁接的成活率更高,嫁接的時候要做好傷口愈合處理,不然愈合的速度會很慢,從而影響植株的生長速度。而種植繁殖需要先将種子放入溫水中浸泡半天,然後在進行播種。

植物文化

栽培技術

建園

橄榄是長壽果樹,經濟壽命達幾十甚至上百年,合理建園為橄榄早産、豐産、穩産打下良好的基礎。平地果園定植前2個月挖1m大穴,填入稻草50kg、有機肥50kg、石灰1.5kg、過磷酸鈣0.5kg及表土,堆土隆起墩高約0.5m,待穴土沉實後再定植。丘陵果園坡度較緩的開等高梯台,台寬3~5m,坡度不超過5°,坡面内斜,内開深20~30cm,寬30~40cm的排水溝。坡度較大地形複雜的挖魚鱗坑或爆破開穴。其他的同平地果園。

定植

定植時間有3~4月的春植和10月中下旬的秋植兩種。栽培密度5~6m×5~6m,667m植15~25株,平地稀些、丘陵密些,矮化的橄榄可适當密些。定植方法有大苗和營養袋小苗定植兩種。經3~4年甚至6~7年培育、徑粗4~5cm的大苗在立夏前後種植。栽植時,把主根垂直放入穴中,側、須根按其自然方向展開,填入細表土,層層踏實,再蓋上3~5cm厚的細土或雜草,澆足定根水。營養袋小苗定植是将營養袋小苗豎直放入穴中,剝去塑料袋,摘去1/3~1/2葉子,逐層堆土踏實,澆足定根水,樹盤覆蓋雜草。種植的深度以青黃交界處入土6~8cm為宜。定植後,晴天要常澆水,保持土壤濕潤,直到成活;幼苗死亡時,要及時補植。

土肥水管理

土壤改良、擴穴改土

一般的定植隻能滿足橄榄根系3年的生長需要,3年後要擴穴改土,先株間擴穴,再作全園擴穴。株間擴穴要挖深1m、寬2m的擴穴帶,挖出的土壤經1~2個月的日曬雨淋後,與蘆葦、雜草、有機肥、過磷酸鈣、石灰、餅肥等分2~3層回填。

合理施肥

橄榄是深根性果樹,肥料要滲透到較深的土層後才能被根吸收,這個過程需要一定時間,比小型果樹要長,所以橄榄施肥比物侯期要早15d以上。施肥量和施肥期主要是根據樹齡、樹勢、生産量、結果量、土壤肥力等狀況來定。幼齡樹以氮為主,配合磷鉀;以少量多次為主;以速效肥為主,配合農家肥。

施肥方法有環狀施肥、條溝施肥、放射溝施肥、全園施肥、根外追肥5種。最好選擇在無風濕潤的天氣,晴天應在上午10點前或下午4點後進行。

水分管理

果園要建貯水池,果園及四周要開排水溝。雨季要及時排水,遇高溫幹旱天氣要及時灌水。冬季适當控水。

樹體管理

幼齡樹整形

幼齡樹在栽後第2年春梢萌發前,在離地面1m處截幹,選留角度錯開分布均勻的3個芽培育主枝,其餘芽抹除,新梢長到40~50cm時可采取人工拉枝,以拉大分枝的角度。定幹培育1年抽3次梢後,于秋梢停止生長時進行摘心,以阻止晚秋梢或冬梢的抽生,促進當年生枝條成熟健壯,提高抗寒能力;第2年春梢萌動後,在主枝上留2~3個配置較好的芽,其餘全部抹除,秋季再摘心,形成副主枝;第3年春梢生長時,再在副主枝上留2~3個芽,培育成大側枝。橄榄種植後經過3年的培育,形成了主枝、副主枝、大側枝的三級骨幹分枝結構,樹型基本形成。

結果樹修剪

結果樹一般在采果後進行修剪,将徒長枝和直立枝短截;剪除病弱枝、衰老枝、過密枝、内膛枝和重疊枝等,必要時還應在樹頂開天窗,以增大樹冠内部的通透性。

嫁接換種

俗話說:“桃三、李四、橄榄七”,意指實生橄榄樹種後至少要7年才能結果。

橄榄嫁接換種主要分高位嫁接和低位嫁接兩種類型。高位嫁接主要針對大樹,一般樹齡在7年以上,根據嫁接部位的不同,又分為主幹高接、主枝高接,側枝高接三種。一般嫁接枝條的直徑大于3cm的用嵌接法,小于3cm的用腹接法。低位嫁接主要針對幼齡樹,于定植2~3年的幼樹或經1~2年生長的營養袋苗。低位嫁接多用腹接法。

樹體保護

凍害橄榄喜溫怕寒,防止橄榄寒凍的最有效辦法是選擇适宜種植地點。加強肥水管理,采用煙熏、覆蓋、塗白、稻草包幹、抗凍靈、灌水、高接等措施有一定的防禦效果。旱害預防方法主要有套種綠肥、鋪草覆蓋、中耕培土。有條件的地方應引水灌溉或機械噴灌。澇害洪水或連續降雨、暴雨易造成澇害,應建立果園的排水系統。忌低窪積水地種植。

花果管理

對生長旺盛但結果少或不結果的橄榄樹可采用環割、斷根、化學調控等措施促花。

病蟲防治

病害

橄榄病害主要有炭疽病、煤煙病、流膠病等。炭疽病主要為害葉及果實。葉病斑呈半圓形或不規則形,病健交界明顯;幼果受害呈暗綠色油浸狀,易脫落;成熟果初呈淺褐色水浸狀,後呈暗褐色。由真菌引起,在高溫多濕高氮肥的情況下易發生此病。防治辦法:不偏施氮肥;冬季清園;萌芽前後噴施0.6~1.0%波爾多液或50%甲基托布津1000倍。煤煙病主要系橄榄星室木虱、蚜蟲分泌物引起,發病初呈褐色黴斑,随後擴大成絨狀黑色黴層,呈煤煙狀。主要防治方法是及時防治橄榄星室木虱、蚜蟲;合理修剪,通風采光,及時剪除病枝。

蟲害

橄榄蟲害主要有橄榄星室木虱、皮細蛾、卷葉蛾等。橄榄星室木虱一般年發生7~9代,以成蟲在葉背越冬,産卵于嫩芽,為害嫩葉及芽。有3次高峰期,分别對應春、夏、秋梢生長期,即4月中下旬、6月中下旬、8月中下旬,其綜防措施如下:冬季剪去病蟲枝、衰弱枝、徒長枝,清除園中的敗落枯葉、雜草,集中燒毀;加強管理,促使抽梢整齊,以打斷木虱的食物鍊,縮短為害期;在橄榄星室木虱少量發生時噴藥保梢。要統一噴藥時間,包括周圍的作物和雜草;在新梢每葉平均6~8隻蟲時,交替用25%阿克泰4~6g+綠色功夫20~30ml兌水50~60kg或70%艾美樂8000倍液或吡蟲啉1500~2000倍液噴施,每10~15d噴1次,連續防治2~3次。對卷葉蛾、皮細蛾、枯葉蛾可用90%敵百蟲、50%殺螟松、80%敵敵畏1000倍液噴殺。

主要價值

很好的防風樹種及行道樹。木材可造船,作枕木。制家具、農具及建築用材等。果可生食或漬制;藥用治喉頭炎、咳血、煩渴、腸炎腹瀉。核供雕刻,兼藥用,治魚骨鲠喉有效。種仁可食,亦可榨油,油用于制肥皂或作潤滑油。