植物學史

橄榄是著名的亞熱帶特産果樹。栽培曆史悠久,在古書《齊民要術》中就有關于橄榄的記載。漢代《三輔黃圖》一書中寫道漢武帝元鼎六年……起扶荔宮,從植所得奇草異木,龍眼、荔枝、槟榔、橄榄、千歲、桔皆百餘本。由此說明,中國栽培橄榄在漢朝就很普遍,最少2000多年的曆史。

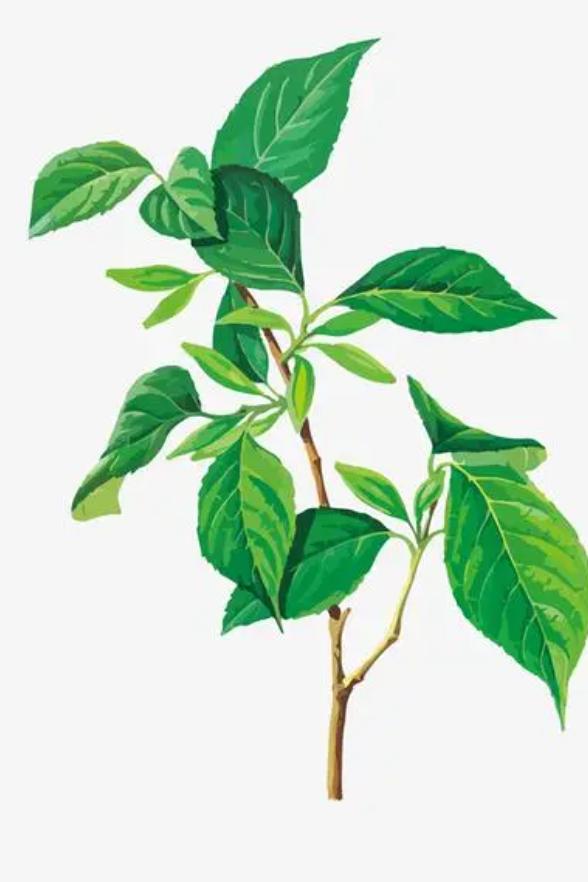

形态特征

喬木,高10-25(-35)米,胸徑可達150厘米。小枝粗5-6毫米,幼部被黃棕色絨毛,很快變無毛;髓部周圍有柱狀維管束,稀在中央亦有若幹維管束。有托葉,僅芽時存在,着生于近葉柄基部的枝幹上。小葉3-6對,紙質至革質,披針形或橢圓形(至卵形),長6-14厘米,寬2-5.5厘米,無毛或在背面葉脈上散生了的剛毛,背面有極細小疣狀突起;先端漸尖至驟狹漸尖,尖頭長約2厘米,鈍;基部楔形至圓形,偏斜,全緣;側脈12-16對,中脈發達。

花序腋生,微被絨毛至無毛;雄花序為聚傘圓錐花序,長15-30厘米,多花;雌花序為總狀,長3-6厘米,具花12朵以下。花疏被絨毛至無毛,雄花長5.5-8毫米,雌花長約7毫米;花萼長2.5-3毫米,在雄花上具3淺齒,在雌花上近截平;雄蕊6,無毛,花絲合生1/2以上(在雌花中幾全長合生);花盤在雄花中球形至圓柱形,高1-1.5毫米,微6裂,中央有穴或無,上部有少許剛毛;在雌花中環狀,略具3波狀齒,高1毫米,厚肉質,内面有疏柔毛。雌蕊密被短柔毛;在雄花中細小或缺。

果序長1.5-15厘米,具1-6果。果萼扁平,直徑0.5厘米,萼齒外彎。果卵圓形至紡錘形,橫切面近圓形,長2.5-3.5厘米,無毛,成熟時黃綠色;外果皮厚,幹時有皺紋;果核漸尖,橫切面圓形至六角形,在鈍的肋角和核蓋之間有淺溝槽,核蓋有稍凸起的中肋,外面淺波狀;核蓋厚1.5-2(-3)毫米。種子1-2,不育室稍退化。花期4-5月,果10-12月成熟。

産地生境

原産中國南方,中國福建、台灣、廣東、廣西、雲南等地區均有栽培,分布于越南北部至中部。日本(長崎、沖繩)及馬來半島有栽培。中國分布以福建省為最多,四川、浙江、台灣等部分地區也有分布。栽培橄榄的國家除中國外,還有越南、老撾、柬埔寨、泰國、緬甸、印度及馬來西亞。

野生于海拔1300米以下的溝谷和山坡雜木林中,或栽培于庭園、村旁。 海南、台灣兩省及四川的西昌地區均發現野生橄榄。

生長習性

橄榄喜溫暖,生長期需适當高溫才能生長旺盛,結果良好,年平均氣溫在20℃以上,冬季無嚴霜凍害地區最适其生長,冬天可忍受短時間的零下3℃的低溫,但溫度下降到4℃以下時就會發生嚴重凍害。降雨量在1200-1400毫米的地區可正常生長。對土壤适應性較廣,江河沿岸,丘陵山地,紅黃壤、石礫土均可栽培,隻要土層深厚,排水良好都可生長良好。

繁殖方法種子

⒈種子采集與處理:橄榄留作種子的果實,須讓其充分發育成熟,在種核外殼部分轉淡為赤炭色時,約在10月下旬-11月份采收。将橄榄鮮果與食鹽按重量10:1混合後倒入缸裡,用腳踩至肉核分離,再放入清水中浸泡7-8小時,後用木錘輕敲取粒,使果肉和果核分離。

⒉種子的層積沙藏:橄榄種子需通過層積處理來完成後熟階段,選擇避風陰涼的室内,用幹淨河沙層積,濕度以手握成團而無水滴出,放開後又能散成小塊狀為宜。種子與河沙比例為1:3,一層河沙一層種子,如此相間堆積4-5層。層積期間注意檢查,控制好溫、濕度,防止黴爛、過幹。

⒊播種:翌年2-3月份播種,播種前用溫水浸泡種子5-6小時,有利于萌芽整齊,便于施肥、噴藥、噴水等管理。準備在原園地苗床嫁接繁殖的,株行距約為12厘米×15厘米,過寬土壤利用率低,雜草生長旺盛;過窄嫁接時不方便,同時苗木徒長厲害,不利壯苗。用于銷售幼苗或移栽小苗的,播種時可以密集。均勻撒播種子300-400粒/m2後,用木闆把種子壓入土中,上蓋2-3厘米細土,覆蓋稻草,做好保溫保濕工作。

⒋種子幼苗培育和管理:園地直接播種育苗成活率高且管理方便。播後40-50天幼苗出土,一般以勤施腐熟人畜糞為主,保持苗床适宜溫、濕度及注意病蟲害防治;移入營養袋培育管理要求十分嚴格,但是苗木出圃種植成活率達97%-100%,深為廣大果農所認可,繁育應注意幾個主要環節。

⒌種子營養袋選擇:營養袋規格:長25厘米、寬15厘米,防止或減少苗期主根生長過快而穿出營養袋。

⒍種子移栽:施足袋底層培養土基肥,在小苗2葉1心時移入袋培育,主根長的可盤曲适當淺栽。按8-10袋為一排,每兩排一小行,中間隔10-15厘米,放置成畦,最後中間空隙及四周培上碎泥土,防澆水流失和日曬塑料袋老化。

⒎種子管理:袋苗土上撒一小層碎木屑、花生殼末等,有保濕、保溫、減少雜草生長等作用,對幼苗成活生長十分有利。夏季高溫幹旱,搭蓋遮陰。拔除雜草或松土時注意防止傷根。

嫁接

⒈嫁接技術要點:橄榄實生種植進入結果期需要6-8年,而且植株高大,管理不方便,變異系數較大。通過嫁接可提前3-4年結果,并有矮化植株、加快改良更新優良品種的作用。

⒉嫁接時間:小苗以2月-3月底,氣溫穩定在15-16℃以上的晴天,即樹體液汁開始流動時最佳;成年大樹根系深、土溫回升相對較慢,高接時間可相應推後,可延長到4-5月份嫁接。

⒊接穗的采集與處理:接穗在春梢萌動時剪取,在優良高産穩産的壯年樹上,選擇節間短、芽眼充實、粗細與砧木相當,生在樹冠外部的秋穗條。剪下後立即剪除葉片,用濕布包捆,外面套上塑料袋,防止穗條散失水分。需要保存時間較長,應注意袋内濕度和養分供應以防止黴爛,運輸過程中注意保護好芽眼和皮層不受損。

⒋嫁接方法:接穗選擇有2-5個芽眼的枝穗,采用舌接、切接為主。為了減少傷口單甯的氧化和傷流問題,嫁接速度要快。砧木和接穗形成層對準插緊,密封包紮,芽眼處單層拉緊。成年樹采取嵌接和切接為主,同時留好部分樹冠作抽水枝,保護樹體正常生長。

⒌解膜和抹芽:橄榄樹傷口愈合能力相對其他果樹慢,采用降解薄膜正常不需解膜,個别紮得緊需要解除,應視接口處分生組織完全愈合并牢固後,才可解膜,以保證穗芽順利生長。砧木易萌發不定芽,要及時給予抹除,以減少與穗條争奪養分和占據空間等負作用。

栽培技術園地

橄榄具有喜溫暖且抗旱能力強的特點,年均溫度在18-20℃,年降雨量1200-1600毫米的地方都适合橄榄生長。園地以土層深厚疏松,含有豐富有機質土壤或砂壤土最佳。走向不宜有強烈西照或冷空氣和易成霜的閉合山坳。結合園地實際情況,選擇交通方便,水源豐富無污染,地形較為平坦的山坡地或梯田地種植。

管理

⒈種植:橄榄主根發達,側根須根少,特别是其木質部質地比龍眼、荔枝等果樹木質部疏松且表層組織乳汁多的特性。種植後難以及時從土壤吸收水分,加上移植時根部損傷樹體水分蒸發及汁液傷流較多,導緻樹體地上部和地下部的水分平衡破壞而影響成活。選擇雨水充足的季節(小滿、芒種期間),取苗時盡量減少根系損傷,并及時去掉2/3-3/4的葉片,不帶土幼樹苗有條件主幹用降解膜密封包紮,減少水分蒸發。穴坑要挖深,種時也要埋深或培土要高,待确定成活後再适當挖開部分培土。水源充足園地在穴内進水拌成泥漿,或放入水稻田泥漿更好,把根部放在泥漿内種植後蓋土。種時不能施無機肥或未充分腐熟的有機肥,防止傷根影響成活。

⒉養護措施:插竹竿防牲畜危害和采取遮陰措施,樹盤可采用地膜覆蓋或鋪蓋稻草等措施來保持濕度以順利渡過夏天。

⒊整形修剪:橄榄樹生長勢強勁,容易造成營養生長過旺,影響生殖生長。一般采取削弱頂端優勢,以輕剪、疏剪為主或适當短截,促使各級分枝形成均勻緊湊的樹冠。橄榄開花結果具有外端優勢特性和每年的結果枝大都是上年的夏秋梢發育而來的特點。采果後修剪時,注意培養樹冠外圍的夏秋梢,促使立春後至驚蟄前抽發的結果枝,其坐果率最好。生産上還結合控水、斷根、環紮、化學調控等促花措施,環割處理應慎重操作,不宜提倡。

⒋肥水管理:栽培上根據樹齡、樹勢、結果量、土壤肥力等決定施肥時期和施肥量。一般在3月份施花前肥,以中速效肥結合農家肥;8-9月份施壯果肥,偏速效肥及植物生長調節劑追肥;采果後,應重施農家有機肥和N、P、K、Ga等大量元素補充,并盡量做到翻土、深施、覆蓋。雨天旱晴應及時排灌,保證樹體的正常生長,特别在每次抽梢期和果實膨大期要保證有适當的水分供給。

采收

根據用途及市場需求,适時采收。橄榄果實單甯較多,采後極易失去水分皺縮,采摘時按銷售、加工量或訂單采收。同時注意保護果枝頂芽以抽生次年的結果枝,盡量做到輕采、輕裝、運輸不傷果實。保持适當穩定的溫、濕度是橄榄保鮮關鍵環節4102。然後再根據用途按不同程序加工,2113以取得最佳的經濟效益。

病蟲防治

橄榄相對柑桔、青棗等其他果樹病害較輕,主要有炭疽病、流膠病、樹瘿病等。病蟲害近年來發展日益猖獗,疏于管理易造成害蟲大量繁殖危害,導緻橄榄樹葉變黃、脫落、枝條幹枯,有部分植株整株死亡,并逐漸影響到周圍橄榄樹的生長。主要害蟲有星室木虱、小黃卷葉蛾、黑刺粉虱、圓蚧類,天牛類等。應采取“預防為主、綜合防治”措施。

抓好清園工作,消滅病蟲傳染源;加強管理,增強樹勢,減少病蟲害發生。針對病蟲危害嚴重株樹,進行回縮更新或矮化嫁接新品種及套種其他果樹、農作物等。

掌握各種害蟲生活習性和危害程度,進行藥1653物防治。病害在新梢展葉或發病初期,可用70%甲基托布津1500倍液或50%多菌靈800倍液噴霧防治;蟲害可用90%敵百蟲1000倍液+10%蚜虱淨2000倍液+40%樂斯本1500倍液,或5%銳勁特1500倍液+5%阿克泰12500倍液噴霧防治。天牛類結合人工捕殺,将蘸取藥液的棉花塞入蟲道薰殺。

主要價值營養

橄榄營養豐富,果肉内含蛋白質、碳水化合物、脂肪、維生素C以及鈣、磷、鐵等礦物質,其中維生素C的含量是蘋果的10倍,梨、桃的5倍,含鈣量也很高,且易被人體吸收,尤适于女性、兒童食用。冬春季節,每日嚼食兩三枚鮮橄榄,可防止上呼吸道感染,故民間有“冬春橄榄賽人參”之譽。研究資料表明橄榄果實中還含有濱蒿内酯,東莨菪内酯,(E)-3,3-二羟基-4,4-二甲氧基芪,沒食子酸、逆沒食子酸、短葉蘇木酚、金絲桃苷和一些三萜類化合物,揮發油、黃酮類化合物。

藥用

中醫認為,橄榄味甘酸,性平,入脾、胃、肺經,有清熱解毒、利咽化痰、生津止渴、除煩醒酒之功,适用于咽喉腫痛、煩渴、咳嗽痰血等。《日華子本草》言其“開胃、下氣、止瀉”。《本草綱目》言其“生津液、止煩渴,治咽喉痛,咀嚼咽汁,能解一切魚蟹毒”。《滇南本草》言其“治一切喉火上炎、大頭瘟症,能解濕熱、春溫,生津止渴,利痰,解魚毒、酒、積滞”。

經濟

橄榄的木材可造船,也可作枕木,家具、農具及建築用材等,核供雕刻,種仁可食,亦可榨油用于制肥皂或作潤滑油。

植物文化核雕

橄榄核雕又稱榄雕,是漢族雕刻藝術之一,榄雕工藝秉承了嶺南文化的風格特征,造型秀麗、雅緻,線條流暢、動靜結合、細膩精微,其總體藝術特色可以概括為:雕刻精細入微,形态小巧玲珑,其技法以浮雕、圓雕、镂空雕為主。

橄榄核上進行雕刻,其難度是可想而知的。正是由于其操作上的高難度,核5261雕技藝鮮有傳人。早在明代《清秘藏》中記載,“明代宣德年間有個叫夏白眼的,能于橄榄核上刻十六個娃娃,眉目喜怒悉具。或刻子母九螭,荷花九鸶,其蟠屈飛走綽約之态,成于方寸小核”。明代王叔遠精雕之桃核、邢獻之精雕之核桃、夏白眼精雕之橄榄核可謂之核雕三絕,其作品傳世絕少。在清代,也有不少核雕名家高手,技藝超群,乾隆初年(1736年)蘇州民間藝人杜世元,也是用一枚不到一寸的桃核刻“蘇子遊赤壁”題材,與《核舟記》中的核舟有所不同,核雕在當時被稱為“鬼工”。

民風

據《齊東野語》記載,橄榄又名“谏果”、“忠果”、“青果”。因為初食橄榄時有澀口之感,但放在嘴裡久了,就會感到有清甜的回味,苦盡甘來,就好像“良藥苦口”、“忠言逆耳”一樣。在古代它是一種名貴的果品。據《南方草木狀》記載,(此果)吳時歲貢以賜近臣。

在浙江溫州孤嶼西邊,位于現今博物館牆内有株高大的橄榄樹,據說此樹是明代萬曆丁亥年間(公元1587年),郡守衛承芳主張移建郡域南隅的“卓公祠”來此與興慶寺貼鄰時栽的。古祠早已廢了,而此老橄榄樹還健在,已有四百多年了。在此栽橄榄樹是為了紀念卓公的,卓公為明代浙江瑞安人,洪武進士,他為人正直,遇事敢于直言,永樂初,為徙藩事而殉難,忠貞不屈,視死如歸,感動了溫州百姓,人們就栽橄榄樹以紀念他的“秉性忠鲠,果敢淨谏”的精神。

栽培品種

橄榄品種資源極為豐富,品質或栽培較廣的有:檀香、惠圓、公本、獵腰榄、茶窖榄、青心。