形态特征

常綠小喬木,高可達10米;樹皮灰色。枝灰色或灰褐色,近圓柱形,散生圓形皮孔,小枝具棱角,密被銀灰色鱗片,節處稍壓扁。葉片革質,披針形,有時為長圓狀橢圓形或卵形,長1.5-6厘米,寬0.5-1.5厘米,先端銳尖至漸尖,具小凸尖,基部漸窄或楔形,全緣,葉緣反卷,上面深綠色,稍被銀灰色鱗片,下面淺綠色,密被銀灰色鱗片,兩面無毛,中脈在兩面凸起或上面微凹入,側脈不甚明顯,5-11對,在上面微凸起;葉柄長2-5毫米,密被銀灰色鱗片,兩側下延于莖上成狹棱,上面具淺溝。

圓錐花序腋生或頂生,長2-4厘米,較葉為短;花序梗長0.5-1厘米,被銀灰色鱗片;苞片披針形或卵形,長0.5-2毫米;花梗短,長0-1毫米;花芳香,白色,兩性;花萼杯狀,長1-1.5毫米,淺裂或幾近截形;花冠長3-4毫米,深裂幾達基部,裂片長圓形,長2.5-3毫米,寬約1.5毫米,先端鈍或銳尖,邊緣内卷;花絲扁平,長約1毫米,花藥卵狀三角形,長1.8-2毫米;子房球形,無毛,花柱短,長約0.3毫米,柱頭頭狀,2裂。果橢圓形,長1.6-2.5厘米,徑1-2厘米,成熟時呈藍黑色。花期4-5月,果期6-9月。

分布範圍

可能原産于小亞細亞,後廣栽于地中海地區,現全球亞熱帶地區都有栽培。中國長江流域以南地區亦栽培。

四川省達州市是中國的油橄榄之都。

生長習性

油橄榄喜溫暖、濕潤、陽光充足的環境,較耐寒;選擇土層深厚、肥沃、疏松和排水良好的砂壤土種植較為适宜。有些品種的橄榄樹抗寒性較強,如-8~-10℃的短時低溫也不緻對樹體構成傷害,但不能持久。一旦受凍,它的解凍速度很慢,不能很快進入生長期,形成凍害。在接近零度的溫度下至少持續幾十個小時,有利于它的花芽分化,從而為豐收打下基礎。

油橄榄對其生長的土壤沒有特别的要求,隻要pH值在6.5-8.0之間,土壤疏松透氣,無論是在矽質土裡還是在鈣質土裡都能生長。但研究表明:最好的橄榄油來自鈣質豐富、土壤肥沃的橄榄樹的果實中。

育植技術

油橄榄繁殖方法為扡插。

開園整地

在坡度較陡的山地,油橄榄栽植多采用水平階整地,緩坡地多采用反坡梯田整地。水平階整地的方法是:沿等高線裡切外墊,做成階面水平或稍向内傾斜的反坡,階寬1.0~1.5m,階長視地形而定,深40cm,階外緣培修20cm高的土埂。反坡梯田~般多修成連續帶狀,田面向内傾斜成12°~15°的反坡。對水平階或反坡梯田内的土壤采取全墾、帶墾或坡狀整地的方式進行深翻,深翻深度30~40cm,并加入适量的石灰對土壤加以改良,保持土坡中鈣的含量。

開挖定植

穴定植穴規格多為1.0mx1..0m、1.5m×.0.8m或0.8mx0.8m,深0.8~1.0m,挖穴時間最好是秋挖春栽,有利于土壤充分熟化和保墒。有的地方适宜秋、冬季栽植,但應提前挖穴。栽植時應施入足量的農家肥,每穴施入量為50左右,施入的肥料要和表土充分拌勻,肥料應施在穴深50cm以上的地方,以利于幼樹根系充分吸收。

栽植密度和種植點的配置:栽植密度依品種特性和品種間的搭配而定。栽植密度多為6.0rex5.0m或5.0rex4.0m,種植點的配置方式要以能充分利用土地空間,便于間作和管理操作為原則。具體配置方式有三角形配置、正方形配置和長方形配置3種。

苗木消毒:苗木出圃時要進行檢疫、消毒,剪除病蟲枝、葉,确保檢疫對象不傳入傳出。

深挖淺栽:油橄榄适宜淺栽。具體做法是:先在穴底填表土至50cm,踏實,再把苗木置于穴中央。要求高出穴面20cm,堆成土丘狀,使整個穴面呈半球形,主杆周圍高,外側低,避免穴面呈鍋底形造成積水爛根。

選用大苗、壯苗:移栽苗木要求2年生以上,地徑1.5cm以上,且根系發育良好,無病蟲害。

選擇天氣、及時澆水:栽植時選擇在陰天進行,栽後及時澆水,并在樹根盤内覆草保墒,樹幹旁設立支柱,防止風吹搖動,影響成活。

土壤管理

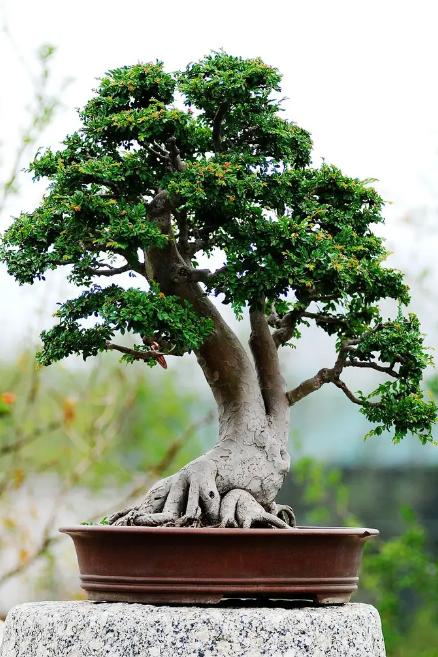

油橄榄根系需氧性強,最忌根系土坡闆結、堅實而不透氣。當油橄榄生長在這樣的土壤條件下,又對土壤不加管理和改良,則會形成“小老樹”而失去經濟義意。因此,土壤管理是油橄榄各項管理的基礎。根據該地區的氣候條件和土壤狀況,土壤管理的内容有間作、覆蓋、中耕和除草等。這些措施的組合實施,能有效地增加土壤有機質,改良土壤物理性狀,提高肥力。間作措施是在油橄榄幼樹期可間作豆科牧草類植物作綠肥,如箭舌豌豆、草木樨,毛葉苕子等。綠肥植物在生長期可進行多次刈割壓青或覆蓋樹根盤。中耕措施在每年春季(3月)和秋季(9月)結合整地和翻壓綠肥,對土壤進行全面翻耕。在生長季節中,對樹根盤進行覆蓋,同時每年5月、7月和8月各松土1次,松土深度為5~10cm。除草要求除早、除小、除了。做到有草必鋤、雨後必鋤,灌水後必鋤。

肥料管理

合理施肥在于調節土壤中不同元素的比例,消除某種元素缺乏的現象,使樹體的營養需求與土壤供肥保持平衡。

灌溉

油橄榄在生長期内各生長發育階段都需要水,需水量最大時相當于年降水量850mm左右。春季正值油橄榄花芽分化、開花、座果期,由于降水較少,如果灌溉不及時,會導緻樹體缺水,影響開龍座果。因而,春、秋、冬各季必須灌概。油橄榄在各生長發育階段,适量的灌水非常必要,但切忌積水。降水集中的地方要及時開挖排水溝。

主要價值

油橄榄是世界優質高産木本食用油料植物,其植物油又是所有油料作物中唯一鮮果冷榨而成的,所以營養價值高,含有多種維生素,大多用于飲食與醫療。現代醫學證實橄榄油對降低膽固醇、治療胃潰瘍和預防心髒病都頗具功效。

橄榄油的成分分析與加工利用

橄榄油是用适當方法從油橄榄鮮果中提取得到的天然油脂。橄榄油的加工工藝主要有傳統工藝、兩相分離工藝和三相分離工藝。三相分離工藝是最為普遍使用的方法,也是中國橄榄油生産過程中廣泛采用的方法,它是将磨碎的油橄榄直接放入三相分離機中,實現不同部分的分離,存在用水量大、植物水分産品被污染等缺點。比較先進的技術是錘片粉碎,螺杆擠壓的機械化生産線,自動化程度高,産品封閉生産條件好,可以節約用水,也便于實現綠色生産,保護環境。

橄榄油常溫下為油狀液體,5~10℃下出現混濁,0℃以下凝固為白色顆粒晶體。橄榄油主要由皂化物部分和不皂化物部分組成。皂化物部分包括遊離脂肪酸和三甘油酯,主要是三甘油酯,占98.5%左右;不皂化物占1.5%左右,包括遊離醇、三萜烯、色素(葉綠素和類胡蘿蔔素)、生育酚、多酚、甾醇、角鲨烯及揮發性成分等。角鲨烯是橄榄油中最為突出的功能性油脂成分,是一種天然的抗氧化劑,每克橄榄油中角鲨烯含量約為1.36~7.08mg,其含量會随加工工藝、生長環境、成熟度的不同而變化。脂肪酸主要為不飽和酸,其中油酸占55%~83%,亞油酸占3.5%~21%,棕榈油酸為0.3%.~3.5%,亞麻酸為1.5%左右;飽和脂肪酸中,棕榈酸為7.5%~20%,硬脂酸為0.5%~5.0%,因此橄榄油的顯著特點是油酸含量高,一般在75%左右。,甾醇有膽固醇、菜子甾醇、菜油甾醇、豆甾醇、β-谷甾醇、葡萄醇等,揮發油脂組成為10%甘油和80%~90%的脂肪酸。

橄榄油是藥食兩用佳品,同時也是化妝品用油。在公元前400年希臘名醫波克拉底用橄榄油治療胃潰瘍、膽疼、肌肉病症。美國康奈爾大學醫學院克林科營養研究單位研究表明,橄榄油所含的油酸能降低血壓、平衡血脂、血糖。營養學家認為它含有1%的鈣、鐵、磷等礦物質外,同時還含有維生素A、B、D、K、E等多種維生素、礦物質和對人體有益的微量元素,可降低人體内血漿中膽固醇的低密度脂蛋白(LDL),提升高密度蛋白(HDL),減少心血管病的發生,對胃潰瘍、膽結石、便秘有明顯的作用。另外,橄榄油中富含β-谷甾醇、類胡蘿蔔素、角鲨烯等生物活性物,尤其是角鲨烯能抑制癌症。除了食用的保健作用外,橄榄油是最早用來制作各類軟膏的原料油脂,可以直接塗抹在燒燙傷的創面,加速愈合,也是理想的防曬油。

橄榄油在醫藥、日化等行業有着相當廣泛的應用。在醫藥方面:

(1)增進消化系統的功能。橄榄油是一種很好的保健油,它含有比較高的油酸(單不飽和脂肪酸)及一定比例的多不飽和脂肪酸,能激化胰酶的活力,使油脂降解而被腸黏膜吸收,因此長期食用橄榄油有助于減少胃酸、防止發生胃炎,提高腸、胃、脾、肝和膽管的功能,同時刺激膽汁分泌,預防膽結石,減少膽囊炎的發生。

(2)減少心血管疾病。橄榄油含不飽和脂肪酸在80%以上,膽固醇僅十萬分之一左右。橄榄油中油酸含量高達70%,可降低低密度脂蛋白膽固醇,而維持高密度脂蛋白膽固醇,易于被人體吸收,不易沉積在人體心血管壁上,因而可以有效地防止心血管疾病的發生。

(3)預防癌症。橄榄油可以降低腸内脫氧環酸的含量,并能調節與腸細胞分裂有關的二胺氧化酶,從而影響其新陳代謝,預防結腸癌。在日化方面的應用,主要是用作粉底用油、卸妝油、護膚按摩油等。

橄榄果渣的利用

油橄榄果渣中殘留5%~8%的橄榄油,40%~50%水,剩下的主要為木質素和纖維素,果渣中含有果核。果渣中除橄榄果渣油可用于制皂、日用化妝品行業外,還富含橄榄多酚、山楂酸和齊墩果酸等生物活性物質,具有抗菌消炎、降血糖血脂、抗HIV、抗腫瘤、清除自由基等多種藥理、生理活性。Femando等研究發現山楂酸能明顯抑制Bcl-2的表達而增加Bax蛋白,顯著抑制細胞增殖并導緻癌細胞凋亡。xu等報道了山楂酸具有抑制艾滋病病毒蛋白酶活性的功能,在質量濃度17.9mg/L下,其對艾滋病病毒蛋白酶的抑制率達100%,強于熊果酸的85%。孔維寶等利用微波輔助技術對油橄榄加工果渣中多酚的提取工藝進行了研究,在優化條件下,油橄榄果渣多酚含量可達1.02%。王着等以油橄榄果渣為原料,90%乙醇為提取劑,料液比為1:10(g:mL),回流提取3h,提取1次,在該條件下浸膏得率為23.38%,山楂酸和齊墩果酸提取率分别為91.27%、94.73%。果渣還可作為有機肥料用于林地覆被或用于動物飼料,果核可制作燒烤用木炭,或進一步活化用于制備活性炭,用于食品、藥品脫色,以及污水處理等領域。

橄榄葉的成分分析與加工利用

長期以來,人們一直從橄榄油和果渣中提取有效活性成分,然而,生物學家發現,橄榄葉含有的抗氧化活性成分較之橄榄油更為突出(高100倍),尤其是橄榄苦苷、羟基酪醇和黃酮類化合物在葉中的含量明顯高于果實和樹皮。據國内外文獻報道,油橄榄葉中分離出的抗氧化生物活性成分主要有:橄榄苦苷等裂環烯醚萜類、羟基酪醇、黃酮類、木酚素類、咖啡酰苯乙醇苷類等抗氧化活性成分,尤其是高純度油橄榄苦苷、羟基酪醇、黃酮等生物活性物清除遊離過氧化物陰離子、改善心髒的冠脈血流、抑制膠原誘導的血小闆凝聚等藥效和藥理作用,在臨床上廣泛用于藥品、保健功能食品和化妝品原料。研究發現羟基酪醇的抗氧化性和對自由基的消除能力比其他一些合成的或天然的抗氧化物質都高,抗氧化能力為羟基酪醇>橄榄苦苷>咖啡酸>Ve>Vc>酪醇>BHT。由于羟基酪醇含有2個酚羟基,更易穿透細胞膜,能改善心髒的冠脈血流、抑制膠原誘導的血小闆凝聚,更有效地預防因香煙有毒成分丙烯醛造成的視網膜色素上皮細胞的氧化損傷和線粒體功能失調。

希臘雅典國立技術大學Tsimogiannis等研究了橄榄葉中有效活性物質的精制技術,采用樹脂分離的方法精制油橄榄葉提取物,并研究油橄榄葉提取物的抗氧化生物活性,開發了制劑;希臘雅典大學ChrisovalandisGrizis等用HPLC—UV對油橄榄果和葉中橄榄苦苷和羟基酪醇進行了定量分析研究,希臘醫藥公司(Puritan’Pride)建立了橄榄苦苷提取物的車間,生産和經營油橄榄葉提取物及其制劑,深加工精制高純度(95%以上)左旋和右旋橄榄苦素等系列化産品。希臘雅典大學承擔歐盟項目“MINOSProject”,對橄榄油加工廢水中橄榄苦苷和羟基酪醇多酚類化合物的富集、純化分離及其生物活性進行了研究,制備60%橄榄苦苷和羟基酪醇。Verhe等報道了羟基酪醇的化學合成方法,采用制備TLC方法純化,僅限于實驗室少量制備,尚未工業化。

植物文化

在希臘,橄榄樹被看作吉祥、豐收、純潔、智慧、和平的象征。