形态特征

大喬木,高25-30米,胸徑約l米;樹皮深褐色,常現小縱裂;小枝粗壯,直徑5毫米,微呈棱角狀,當年生枝密被黃綠色微絨毛,二年生以上枝被宿存的黃褐色微絨毛;皮孔顯著,近圓形或橢圓形,淡白色或淡黃白色;冬芽錐形,鱗片鑷合狀排列,密被黃綠色絨毛。

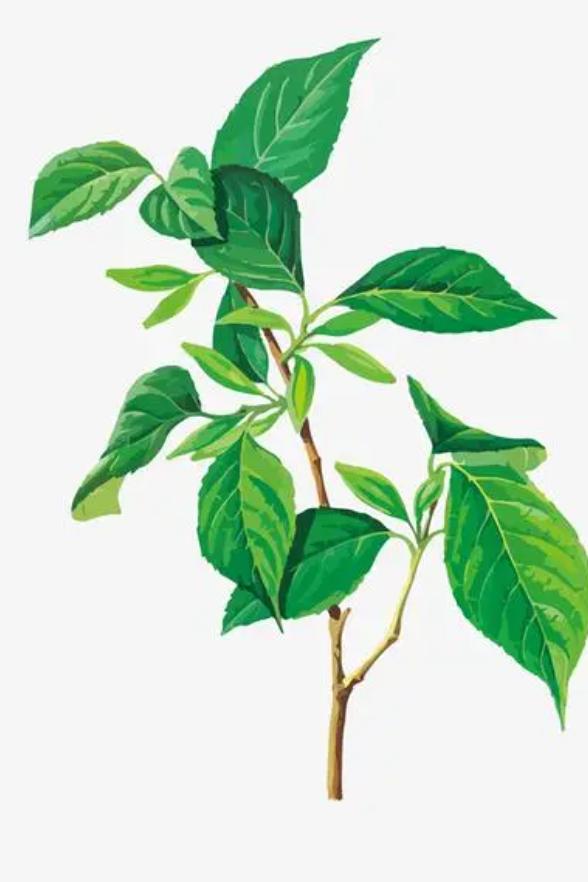

葉厚紙質,橢圓形或倒卵形,稀長橢圓形,長15-22厘米,寬8-12厘米,頂端鈍尖,具短尖頭,基部鈍形或近圓形,稀楔形,邊緣全緣或微呈淺波狀,上面深綠色,幹燥後橄榄色,下面除葉脈深黃色外其餘部分淡綠色,幹燥後灰綠色,密被黃綠色微絨毛,葉脈上更密,中脈在上面微下凹,在下面凸起,側脈14-18對,與中脈成40度的角開展,上部略向内彎曲;葉柄粗壯,長2-3厘米,近圓柱形,上面微呈淺溝狀,密被黃綠色微絨毛。

花單性,異株,由葉腋或葉已脫落的葉痕腋芽生出;雄花多數成傘形花序,花梗長約3毫米,被絨毛,總花梗粗壯,圓柱形,長2-2.5厘米,密被黃綠色微絨毛,單生于葉腋或葉已脫落的葉痕内側;花托盤狀;花萼有萼片5,卵形或三角狀卵形,長約0.5毫米;外面被微絨毛,花萼下有小苞片4,卵形,密被絨毛;花瓣5,近長橢圓形,長2毫米,寬1毫米,外面被疏柔毛;雄蕊10,排列成2輪,長2-3毫米,生于花盤周圍,花絲鑽形,無毛,花藥淡黃色,橢圓形;花盤肉質,微現裂痕。雌花未詳。核果幼時綠色,幹燥後紫褐色,長卵圓形或近橢圓形,長2厘米,寬1厘米,直徑5毫米,被微絨毛,無果梗,通常4-5枚成頭狀果序,果實下邊有矩圓形小苞片4枚;總果梗長2厘米,被黃綠色微絨毛,生于葉腋或葉已脫落的葉痕内側;種子稍扁,外殼上有7條縱溝紋。花期3月下旬,果期9月。

生長環境

雲南藍果樹喜濕熱氣候,生長在海拔500-1100米的山谷密林潮濕處、山坡、陰處、溝底、陰處、密林中、路旁等生境。分布地氣候類型為熱帶北緣季風氣候。生長區年平均溫20-21.7℃,極端最低溫2℃,極端最高溫40℃,年降水量100-1500毫米,多集中于6-10月,年平均相對濕度82%。土壤為山地黃壤或磚紅壤。

分布範圍

分布于中國雲南西雙版納州景洪市南起勐罕鎮北到景洪市與普洱交界地段,德宏州南起瑞麗市及其支流南畹河北至盈江縣勐典河三級站大壩之間的地段,西起芒允鄉雪梨村附近地段東至盈江縣及其支流大盈江。

繁殖方法

用種子繁殖,于8-9月采種,洗淨果皮雜質後随即播于苗床,但以濕沙層積過冬,來春播種效果較好。該樹種移栽後較難成活。

主要價值

觀賞:雲南藍果樹在新葉萌發及深秋落葉時變紅色,而其果實成熟時又呈現美麗的深藍色,觀賞價值很高。可大力發展這一優良的鄉土樹種,以創造更豐富的植物景觀。

研究:雲南藍果樹是中國熱帶北緣的特有種,對于區系研究有科學價值。

經濟:木材堅重,為優良的建築用材。

近種區别

該種與華南藍果樹相近,但本種的葉系橢圓形,下面有微絨毛,小枝、葉柄和果梗均較粗壯并有微絨毛,易于區别。

保護狀況

保護級别

列入《世界自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄》(IUCN)——瀕危(EN)。

列入《中國生物多樣性紅色名錄-高等植物卷》2013年9月2日——極危。

列入《中國極小種群野生植物拯救保護工程規劃》(2011-2015年)——極小種群(狹域分布)保護物種。

列入《中國物種紅色名錄》(植物部分)2004年——極危。

列入《中國國家重點保護野生植物》(第一批)1999年8月4日——Ⅰ級。

列入《中國植物紅皮書》(第一冊)1991年9月——極危。

物種現狀

分布零星,數量極少,處于極度瀕危狀态。20世紀90年代前,發現的采集點均在中國雲南西雙版納州,共發現8株;20世紀90年代後,在中國雲南德宏州發現雲南藍果樹的新分布點,見于盈江芒允、瑞麗南畹河邊及隴川龍江,先後發現6株。其中,僅瑞麗南畹河的分布點位于保護區内。雲南藍果樹不僅數量稀少,而且主要分布在林緣、溝邊、耕地邊等人為利用程度高、幹擾大的生境,林下更新幼苗極少,種群結構不連續,野外滅絕風險很高。因此,應加大雲南藍果樹的保護力度。

瀕危原因

分布範圍狹窄,種群數量稀少,幼苗更新極其困難,種群結構不連續,保護區外的分布點受不同因素的影響,逐漸消失。

保護措施

中國雲南景洪縣普文已建立自然保護點,應列為保護對象,加強管理和繁殖。有關單位應大力引種栽培。

加強就地保護:就地保護是生物多樣性保護中最有效的保護措施。雲南藍果樹種子依靠重力傳播,建議将雲南藍果樹野外殘存點劃為保育地,加強就地保護管理。在保育地内,嚴禁種地開荒、采挖及其他土地利用,使雲南藍果樹種子落地後免受幹擾,能夠順利萌發生長。所劃地塊若屬村民所有,應與其簽訂托管協議,建立補償或經濟懲罰制度;或者對于林地經營權是集體或者個人所有的,通過土地置換或長期租賃等形式使得管理部門取得其原生境土地的有效管理權。

人工育苗:針對雲南藍果樹種群數量稀少,結實正常,但由于生境破壞,更新困難的現狀,可采取采種育苗回歸原生境的方式,增加野外種群數量。事實上,雲南藍果樹人工育苗的問題已解決,回歸工作也已經嘗試過,主要問題是需持續的資金支持,保證回歸工作的有效和持續開展。